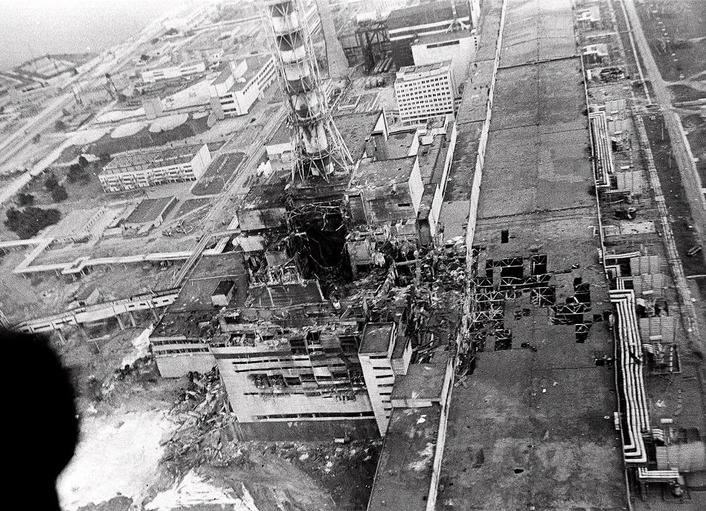

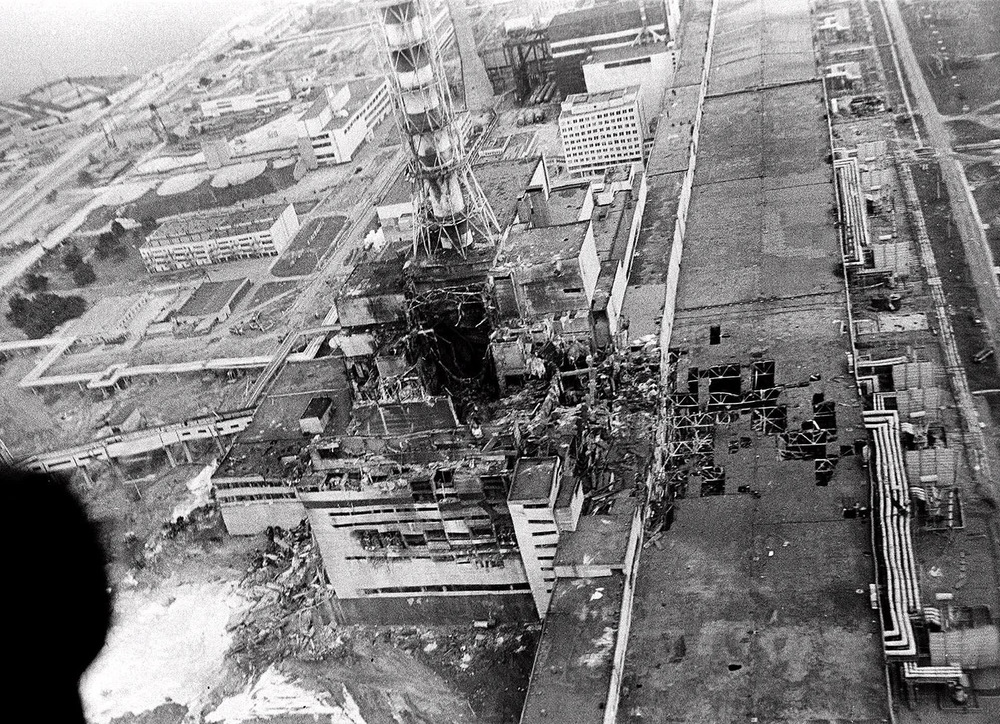

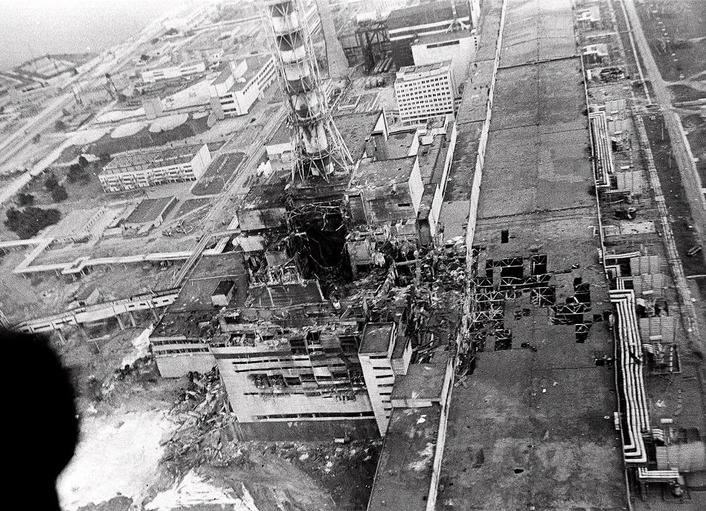

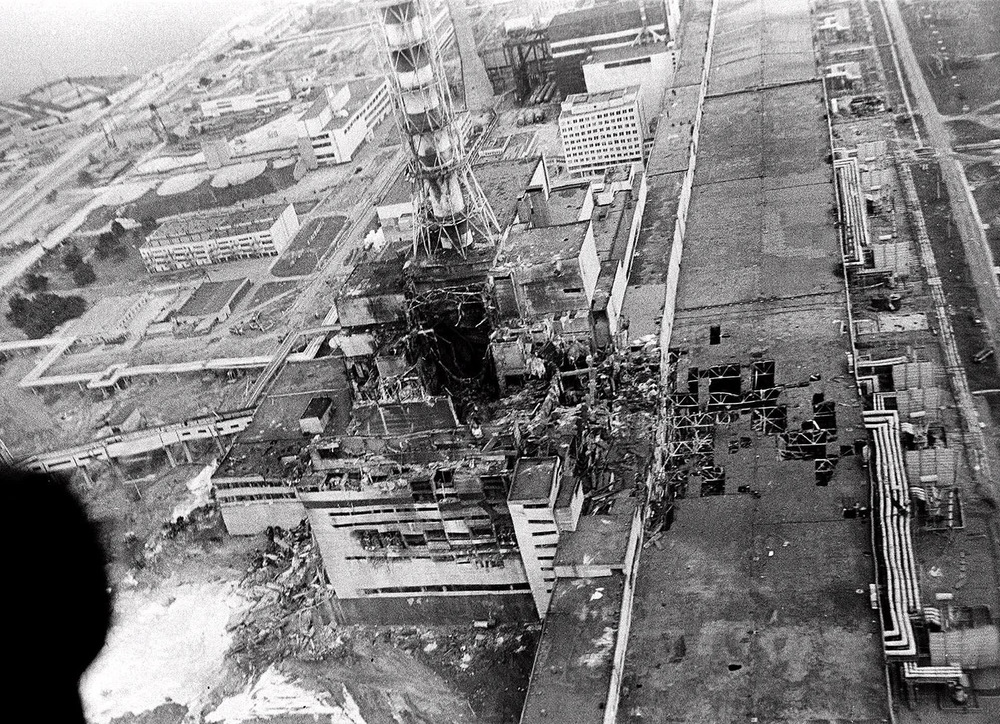

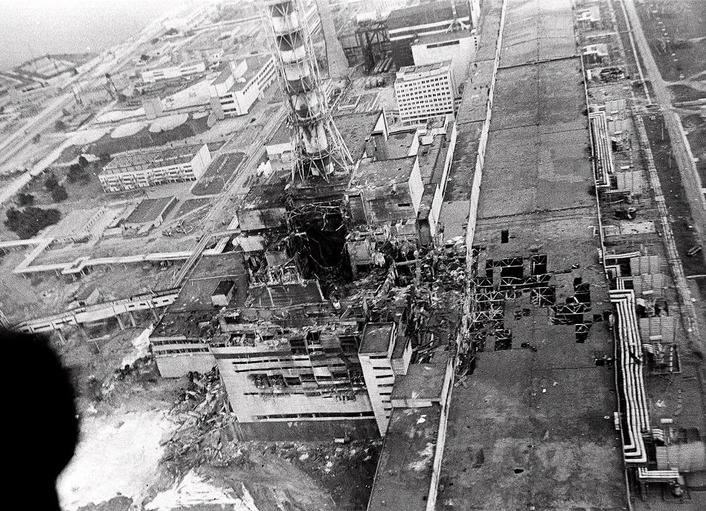

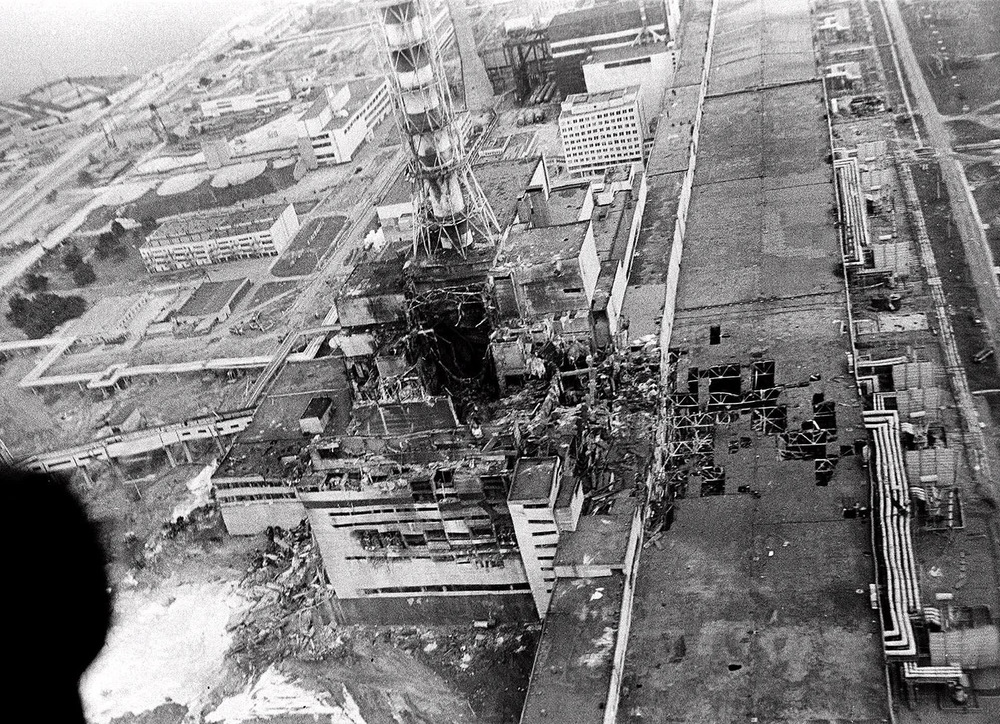

Am 26. April 1986 ereignete sich in Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl ein katastrophaler Unfall. Während einer Übung, bei der ein Stromausfall simuliert wurde, verlor die Besatzung die Kontrolle über den Reaktor. Block 4 explodierte, große Mengen an radioaktiven Stoffen gelangten in die Atmosphäre. Sie verseuchten nicht nur die unmittelbare Umgebung des Kraftwerks. Eine Wolke mit strahlendem Material zog über ganz Europa. Tschernobyl war ein Super-GAU, eine bis dahin beispiellose Katastrophe mit Folgen, die bis heute spürbar sind.

Die Stasi erfuhr von den Vorkommnissen in Tschernobyl zunächst nichts. Die Sowjetunion versuchte, die Katastrophe geheim zu halten, und machte auch für die sozialistischen Partner keine Ausnahme. Erst als zwei Tage nach dem GAU in Schweden erhöhte Strahlungswerte gemessen wurden, sah sich Moskau zu einer Mitteilung genötigt. Schmallippig ließ man die staatliche Nachrichtenagentur einen "Unfall" in einem ukrainischen Atomkraftwerk einräumen. Die Schwere des Unglücks blieb aber zunächst unklar.

Auch die Stasi musste sich erst über das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR (SAAS) sowie westliche Medien Informationen beschaffen. Das SAAS verfügte zwar auch über keine genaueren Erkenntnisse zum Unglück, erhielt jedoch immerhin Meldungen der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA in Wien, die seit den verdächtigen Messwerten in Skandinavien alarmiert war.

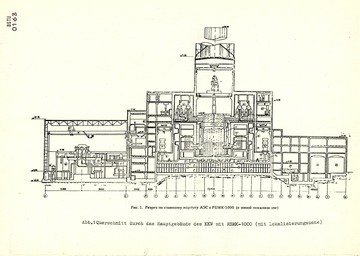

In einem ersten Bericht fasste das Amt die spärlichen Informationen zusammen und beschrieb die in Tschernobyl eingesetzte Technik sowie die geographische Lage des Reaktors. Erste eigene Messungen der Strahlenbelastung in Ostdeutschland ergaben zunächst nichts Aufregendes. Tenor des Berichts: Kein Grund zur Panik.

Signatur: BArch, MfS, HA VII, Nr. 1333, Bl. 168-170

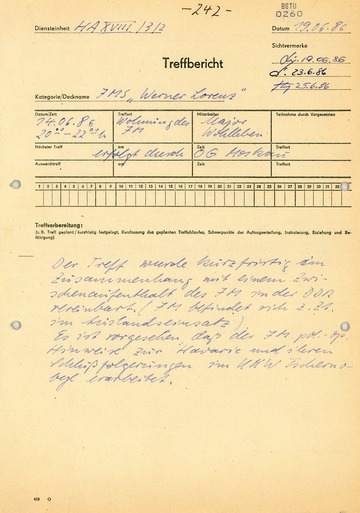

Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR (SAAS) fasste in einem ersten Bericht die Lage nach dem Super-GAU in Tschernobyl zusammen.

Tschernobyl – das ist ein Schlüsselbegriff der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Er ist die Kurzformel für den Super-GAU im gleichnamigen sowjetischen Kernkraftwerk am 26. April 1986, den bis dahin schwersten nuklearen Unfall bei der zivilen Nutzung der Kernkraft. Die Folgen des Unglücks waren beispiellos. Die unkontrolliert entwichene Radioaktivität war immens, kannte weder Landes- noch Kontinentalgrenzen und ihre Langzeitfolgen halten bis heute an.

Wie der SED-Staat insgesamt sah sich das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) durch Tschernobyl zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Unmittelbar musste der politische und ideologische Schaden für die SED-Diktatur begrenzt werden. Das Credo "Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen" wirkte nach dem Unglück hohl. Auch die Wirtschaft der DDR war von Schaden bedroht: Die Bundesrepublik, ein wichtiger Abnehmer für Lebensmittel aus ostdeutscher Produktion, ließ aus Angst vor verstrahlter Ware Lieferungen nicht mehr über die Grenze. Das ehrgeizige Kernenergieprogramm der DDR erlitt einen empfindlichen Vertrauensverlust, basierten die Reaktoren doch ebenfalls auf sowjetischer Technik.

Mit dem Unglück entstand über Nacht zudem eine neue sicherheitspolitische Herausforderung. Die ostdeutsche Anti-Kernkraftwerks-Bewegung, die in Opposition zu der Kernenergiepolitik, der Umweltpolitik und der Informationspolitik der SED-Partei- und DDR-Staatsführung stand, musste nun konsequent bekämpft werden.

In einem ersten Bericht fasste das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR (SAAS) die spärlichen Informationen zusammen und beschrieb die in Tschernobyl eingesetzte Technik und die geographische Lage des Reaktors. Erste eigene Messungen des SAAS ergaben nichts Aufregendes. Der Tenor des Berichts lautete: Kein Grund zur Panik. Der Bericht wurde für den Ministerrat der DDR angefertigt und gelangte so in die Unterlagen des MfS.

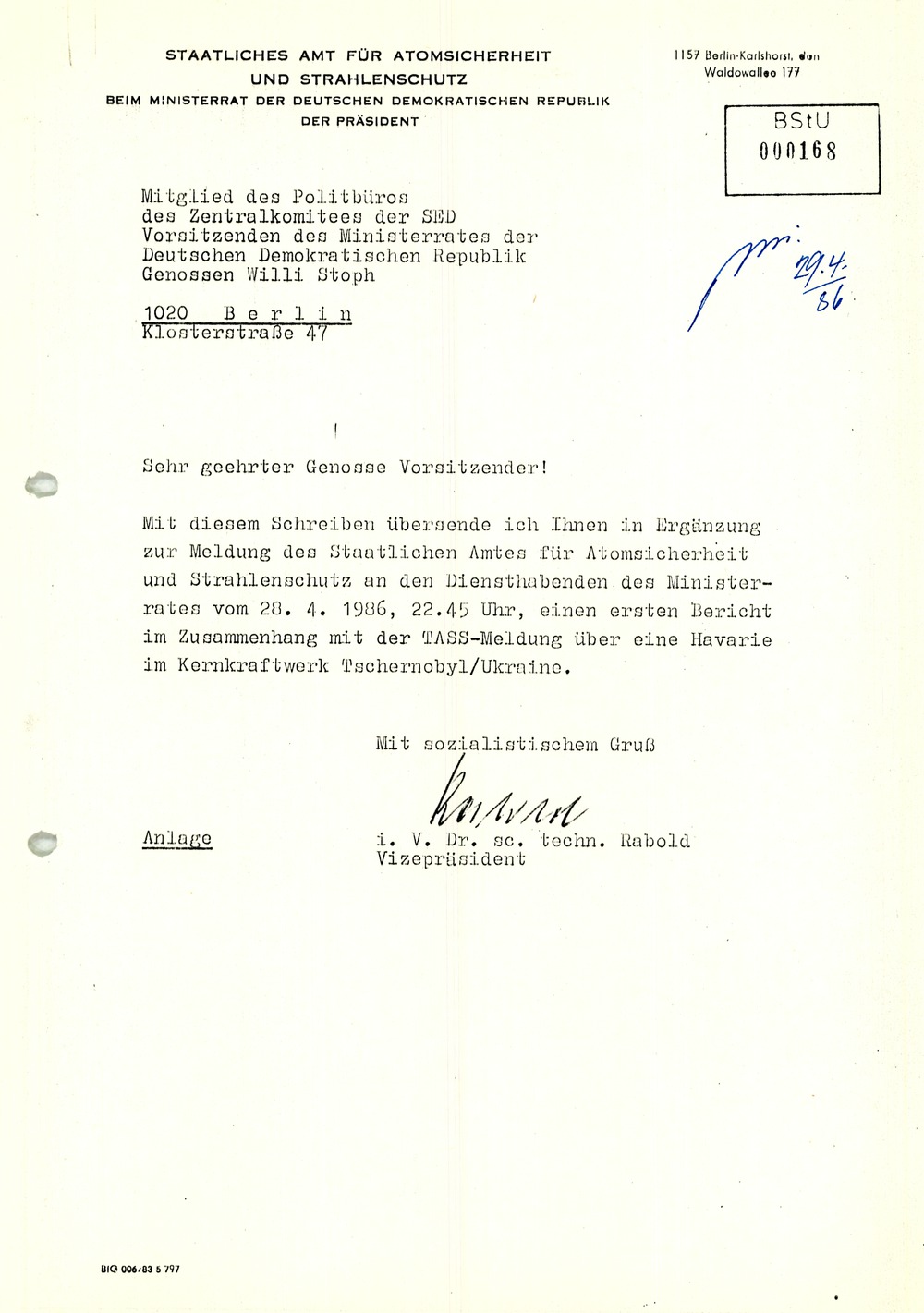

Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz

Beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik

Der Präsident

1157 Berlin-Karlshorst, den

Waldowallee 177

Mitglied des Politbüros

des Zentralkomitees der SED

Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik

Genossen Willi Stoph

1020 Berlin

Klosterstraße 47

[Handschriftlich: Mi. 29.4.86]

Sehr geehrter Genosse Vorsitzender!

Mit diesem Schreiben übersende ich ihnen in Ergänzung zur Meldung des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz an den Diensthubenden des Ministerrates vom 20. 4. 1986, 22.45 Uhr, einen ersten Bericht im Zusammenhang mit der TASS-Meldung über eine Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl / Ukraine.

Mit sozialistischem Gruß

[Unterschrift: Rabold]

i. V. Dr. sc. techn. Rabold

Vizepräsident

Anlage

Bekämpfung von Widerstand und Opposition umschreibt, was zwischen 1950 und 1989 als eine Kernaufgabe des MfS galt. Gegen den Willen eines Großteils der ostdeutschen Bevölkerung wurde eine Diktatur etabliert, die nicht durch Wahlen legitimiert war: Dies war einer der Gründe für die Bildung des MfS am 8.2.1950.

Um ihren gesellschaftlichen Alleinvertretungs- und Herrschaftsanspruch zu sichern, schuf sich die SED als Repressions- und polizeistaatliche Unterdrückungsinstanz das MfS - das konsequenterweise so auch offiziell von ihr als "Schild und Schwert der Partei" bezeichnet wurde. Bereits in der "Richtlinie über die Erfassung von Personen, die eine feindliche Tätigkeit durchführen und von den Organen des MfS der DDR festgestellt wurden" vom 20.9.1950 wurde dementsprechend festgelegt, dass "alle Personen" zu registrieren seien, deren Verhalten geeignet war, die "Grundlagen" der DDR in Frage zu stellen.

Ferner wurde bestimmt, dass "über Personen, die eine feindliche Tätigkeit ausüben, [...] Vorgänge" anzulegen sind und über "die erfassten Personen [...] eine zentrale Kartei" einzurichten ist. Das offensive Vorgehen gegen Regimegegner erfuhr eine Ergänzung in den gleichzeitig getroffenen Festlegungen zur Übergabe der als "feindlich" klassifizierten Personen an die Staatsanwaltschaften.

Das MfS wurde somit bei der Bekämpfung von Widerstand und Opposition zur Ermittlungsinstanz; die nachfolgenden Urteile gegen Oppositionelle und Regimekritiker ergingen in enger Kooperation mit den vom MfS zumeist vorab instruierten Gerichten und zum Schein vermeintlicher Rechtsstaatlichkeit unter Hinzuziehung von mit dem MfS häufig zusammenarbeitenden Rechtsanwälten.

Inhalte, Auftreten und Erscheinungsbild von politisch abweichendem Verhalten, Widerstand und Opposition wandelten sich im Laufe der DDR-Geschichte. Zugleich änderten sich auch die Strategien und Methoden des MfS in Abhängigkeit vom konkreten Erscheinungsbild von Protest und Widerstand, aber auch analog zum Ausbauniveau des Apparates und seines Zuträger- und Informantennetzes sowie zur jeweils getroffenen Lageeinschätzung und unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen.

Zu allen Zeiten gab es in beinahe allen Bevölkerungsgruppen und in allen Regionen Aufbegehren, Opposition und Widerstand. In den ersten Jahren nach Gründung der DDR gingen die SED und das MfS mit drakonischen Abschreckungsstrafen (u. a. Todesurteilen) gegen politische Gegner vor. Gefällt wurden die Urteile nicht selten in penibel vorbereiteten Strafprozessen mit präparierten Belastungszeugen und unter Verwendung erzwungener Geständnisse.

In mehreren Orten der DDR wurden z. B. Oberschüler (Werdau, Leipzig, Werder, Eisenfeld, Fürstenberg/Oder, Güstrow), die anknüpfend an das Vorbild der Gruppe "Weiße Rose" in der NS-Diktatur Widerstand geleistet hatte, zum Tode oder zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt, weil sie Informationen gesammelt und Flugblätter verteilt hatten. Manch einer von ihnen überlebte die Haftbedingungen nicht oder nur mit dauerhaften gesundheitlichen Schäden.

Im Laufe der 50er Jahre ging das MfS schrittweise zum verdeckten Terror über. Nach wie vor ergingen langjährige Zuchthausstrafen; politische Opponenten, die von Westberlin aus die Verhältnisse in der DDR kritisierten, wurden - wie Karl Wilhelm Fricke 1955 - in geheimen Operationen entführt, nach Ostberlin verschleppt, in MfS-Haft festgehalten und vor DDR-Gerichte gestellt (Entführung).

Das Bestreben der SED, sich in der westlichen Öffentlichkeit aufgrund dieser ungelösten Fälle und angesichts eklatanter Menschenrechtsverletzungen nicht fortlaufender Kritik ausgesetzt zu sehen, führte, begünstigt durch die Absicht, der maroden Finanz- und Wirtschaftslage mit westlicher Unterstützung beizukommen, schrittweise zu einem Wandel. Im Ergebnis kam es auch zu einer Modifikation der MfS-Strategien im Vorgehen gegenüber Widerstand und Opposition.

Neben die im Vergleich zu den 50er Jahren zwar niedrigeren, für die Betroffenen aber nach wie vor empfindlich hohen Haftstrafen traten als beabsichtigt "lautloses" Vorgehen die Strategien der Kriminalisierung und Zersetzung. In einem "Entwurf der Sektion politisch-operative Spezialdisziplin" des MfS, der auf 1978 zu datieren ist, wird hierzu ausgeführt: "Um der Behauptung des Gegners die Spitze zu nehmen, dass wir ideologische Meinungsverschiedenheiten oder Andersdenkende mit Mitteln des sogenannten politischen Strafrechts bekämpfen, sind dazu noch wirksamer Maßnahmen zur Kriminalisierung dieser Handlungen sowie nicht strafrechtliche Mittel anzuwenden."

In der Richtlinie 1/76 "zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge" vom Januar 1976 wurden unter Punkt 2.6 "die Anwendung von Maßnahmen der Zersetzung" geregelt und unter Punkt 2.6.2 die "Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung" erörtert. Jene reichten u. a. von der "systematischen Diskreditierung des öffentlichen Rufes" auch mittels "unwahrer […] Angaben" und der "Verbreitung von Gerüchten" über das "Erzeugen von Misstrauen", dem "Vorladen von Personen zu staatlichen Dienststellen" bis zur "Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, […] Telefonanrufe".

Mit der "Ordnungswidrigkeitenverordnung" (OWVO) von 1984 ging man zudem verstärkt dazu über, politisch unliebsame Personen, sofern sie sich an Protesten beteiligten, mit Ordnungsstrafen zu überziehen und sie somit materiell unter Druck zu setzen. All diese Maßnahmen sollten nach außen hin den Eindruck erwecken, dass das MfS weniger rigoros als in früheren Jahren gegen Regimegegner vorging.

Nach der Freilassung von Oppositionellen, die kurz zuvor während der Durchsuchung der Umweltbibliothek 1987 und nach den Protesten am Rande der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 1988 in Berlin inhaftiert worden waren, äußerten selbst SED-Mitglieder Zweifel, ob das MfS noch in der Lage sei, offensiv und effektiv gegen politische Opponenten vorzugehen.

Hochgerüstet und allemal zum Einschreiten bereit, trat das MfS jedoch noch bis in den Herbst 1989 gegenüber weniger prominenten Menschen in Aktion, die Widerstand leisteten, inhaftierte diese und ließ gegen sie hohe Haftstrafen verhängen. Bis zum Ende der DDR schritt das MfS bei sog. Demonstrativhandlungen ein und ging gegen - wie es hieß - ungesetzliche Gruppenbildungen vor.

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder einen seiner Stellvertreter direkt angeleitet wurde. Die zuletzt 13 Hauptabteilungen wurden durch Einzelleiter geführt. Die weiter untergliederten und nach dem Linienprinzip tätigen HA waren für komplexe, abgegrenzte Bereiche operativ zuständig und federführend verantwortlich. Der Zuschnitt der Zuständigkeitsbereiche war an Ressorts oder geheimdienstlichen Praktiken (z. B. Verkehrswesen, Beobachtung, Funkspionage) orientiert.

aktuelle Seite 1

Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

"Unter Kontrolle halten"

Am 26. April 1986 ereignete sich in Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl ein katastrophaler Unfall. Während einer Übung, bei der ein Stromausfall simuliert wurde, verlor die Besatzung die Kontrolle über den Reaktor. Block 4 explodierte, große Mengen an radioaktiven Stoffen gelangten in die Atmosphäre. Sie verseuchten nicht nur die unmittelbare Umgebung des Kraftwerks. Eine Wolke mit strahlendem Material zog über ganz Europa. Tschernobyl war ein Super-GAU, eine bis dahin beispiellose Katastrophe mit Folgen, die bis heute spürbar sind.

Die Stasi erfuhr von den Vorkommnissen in Tschernobyl zunächst nichts. Die Sowjetunion versuchte, die Katastrophe geheim zu halten, und machte auch für die sozialistischen Partner keine Ausnahme. Erst als zwei Tage nach dem GAU in Schweden erhöhte Strahlungswerte gemessen wurden, sah sich Moskau zu einer Mitteilung genötigt. Schmallippig ließ man die staatliche Nachrichtenagentur einen "Unfall" in einem ukrainischen Atomkraftwerk einräumen. Die Schwere des Unglücks blieb aber zunächst unklar.

Auch die Stasi musste sich erst über das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR (SAAS) sowie westliche Medien Informationen beschaffen. Das SAAS verfügte zwar auch über keine genaueren Erkenntnisse zum Unglück, erhielt jedoch immerhin Meldungen der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA in Wien, die seit den verdächtigen Messwerten in Skandinavien alarmiert war.

In einem ersten Bericht fasste das Amt die spärlichen Informationen zusammen und beschrieb die in Tschernobyl eingesetzte Technik sowie die geographische Lage des Reaktors. Erste eigene Messungen der Strahlenbelastung in Ostdeutschland ergaben zunächst nichts Aufregendes. Tenor des Berichts: Kein Grund zur Panik.

Einleitung

Bericht über die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl

Querschnitt und technische Daten des havarierten Reaktors im Kernkraftwerk Tschernobyl

Verstrahlte Milch

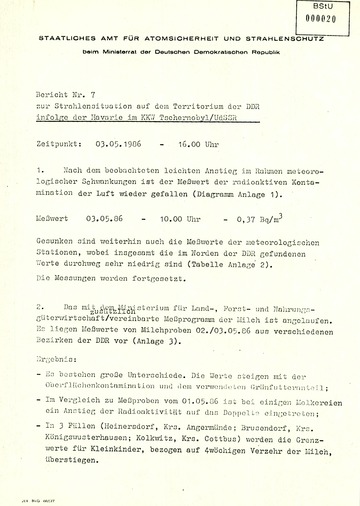

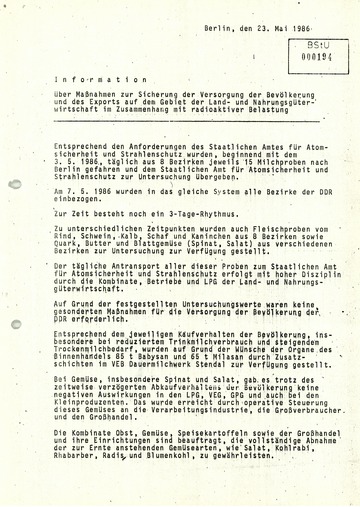

Bericht zur radioaktiven Strahlenbelastung in der DDR nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl

Hilferuf aus Moskau

Übergabe von Materialien an den KGB wegen der Havarie in Tschernobyl

Inoffizielle Informationen

Gespräch der Energieminister der DDR und Sowjetunion über das Reaktorunglück von Tschernobyl

Sorge um die Wirtschaft

Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung trotz radioaktiver Belastung

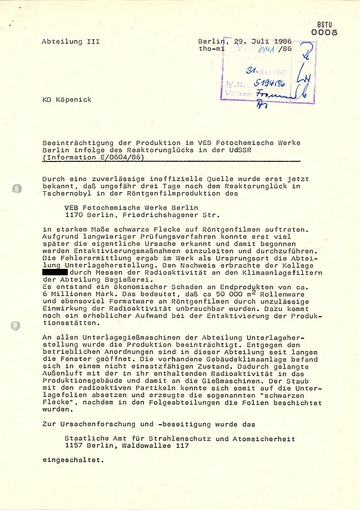

Schäden in der Produktion von Röntgenfilmen wegen des Reaktorunglückes in Tschernobyl

Dekontamination

Ausbildung von MfS-Angehörigen für den atomaren Ernstfall

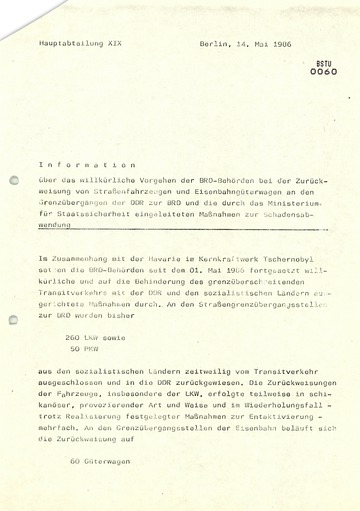

Information über zurückgewiesene Autos und Züge an der Grenze zur Bundesrepublik

"Unter Kontrolle halten"

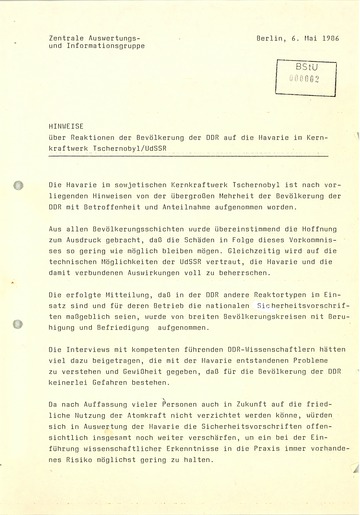

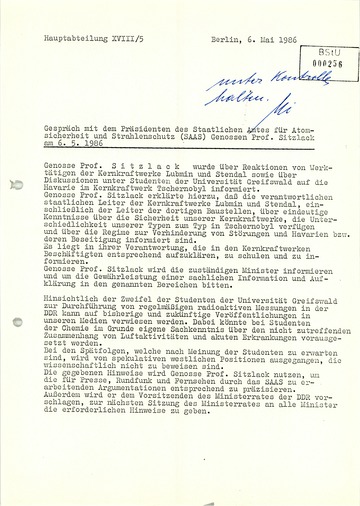

Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl

Stimmungen und Reaktionen auf die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl

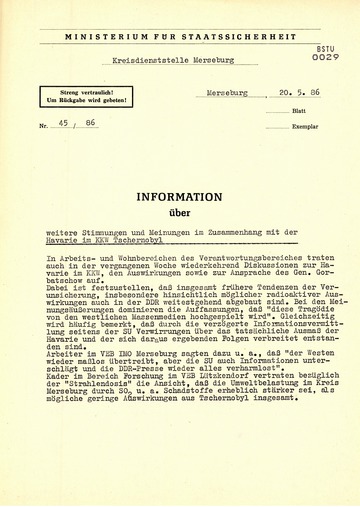

Bericht über die Beobachtung eines Rentners, dass der Verzehr von Salat und Milch abgelehnt wird

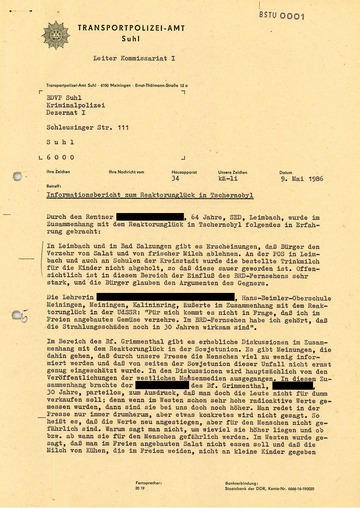

Gespräch mit dem Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz (SAAS)

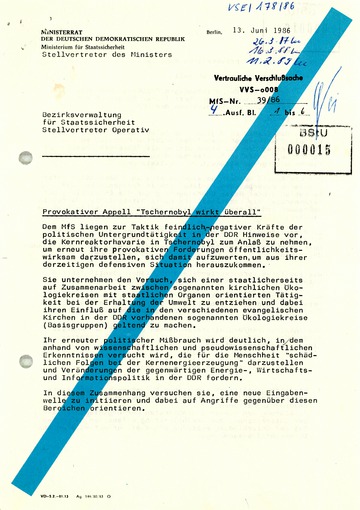

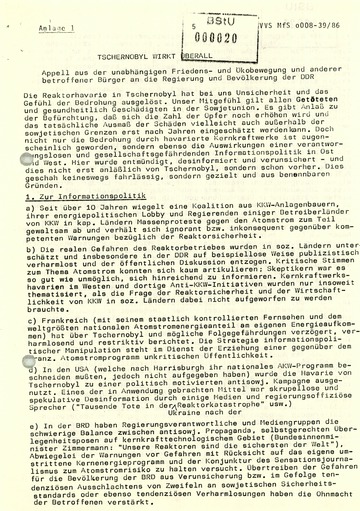

"Tschernobyl wirkt überall!"

Befehl zum Vorgehen gegen die Initiatoren des Appells "Tschernobyl wirkt überall"

"Tschernobyl wirkt überall!" - Appell von Mitgliedern der Friedens- und Umweltbewegung in der DDR

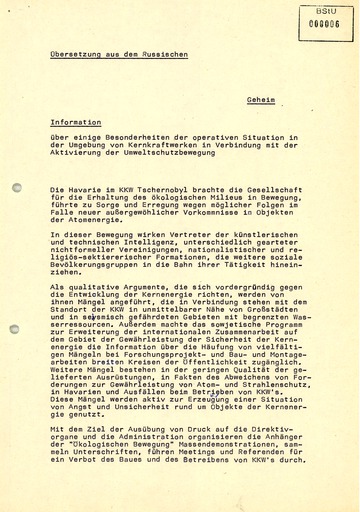

Kampf gegen die Anti-Kernkraftwerksbewegung

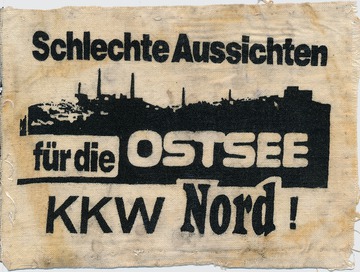

Aufnäher "Schlechte Aussichten für die Ostsee / KKW Nord"

Information des KGB über Aktivitäten der Umweltbewegung in der Umgebung von Kernkraftwerken

"Kernenergie für eine friedliche Zukunft"

"Kernenergie für eine friedliche Zukunft"

Weiterführende Literatur