Am 26. April 1986 ereignete sich in Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl ein katastrophaler Unfall. Die Besatzung verlor die Kontrolle über den Reaktor, er explodierte. Eine radioaktive Wolke zog über Europa. Für die Stasi wurde das Unglück zur Herausforderung: sie musste die politischen und wirtschaftlichen Folgen für die SED-Diktatur eindämmen. Stasi-Chef Mielke gab den Befehl, die Sache "unter Kontrolle" zu halten.

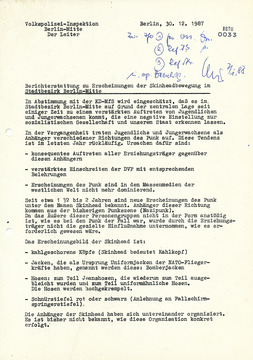

Volkspolizei und Staatssicherheit verstärkten Ende des Jahres 1987 ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Neonazis. Die Volkspolizei Berlin-Mitte wertete Befragungen von jugendlichen Skinheads aus und berichtete über die verschiedenen Ausprägungen der lokalen Skinhead-Szene.

Dokument, 5 Seiten

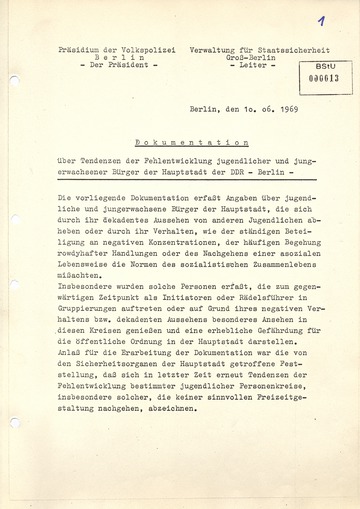

Ab Mitte der 60er Jahre überwachten die Staatssicherheitsorgane verstärkt Jugendliche, die nicht dem propagierten sozialistischen Bild in der DDR entsprachen. Das Präsidium der Volkspolizei in Berlin sammelte dafür gezielt Informationen zu jungen Leuten, die zum Beispiel bereits durch Vorstrafen auffällig geworden waren.

Dokument, 6 Seiten

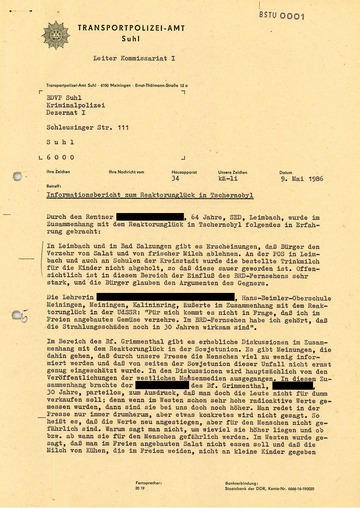

Die Stasi beobachtete genau, wie die Bürgerinnen und Bürger der DDR auf das Unglück in Tschernobyl reagierten. Heraufziehende Ängste und Unzufriedenheiten, so befürchtete die Geheimpolizei, könnten womöglich die politischen Verhältnisse destabilisieren.

Dokument, 2 Seiten

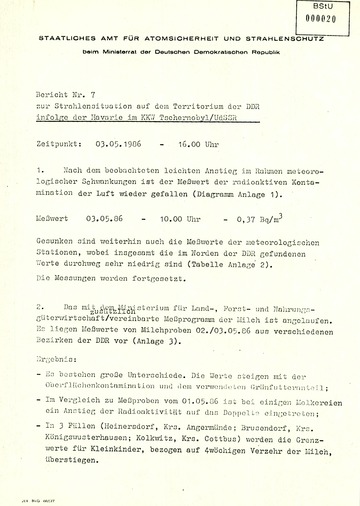

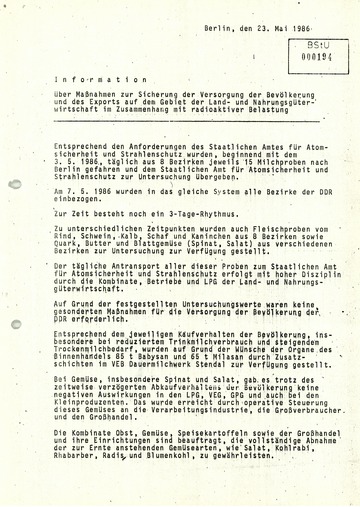

Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz (SAAS) prüfte nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl die Strahlenbelastung in der DDR:

Dokument, 7 Seiten

Das Reaktorunglück in Tschernobyl erschwerte den Absatz von DDR-Lebensmitteln. Der Export in die Bundesrepublik brach ein, und auch die Verbraucher in der DDR zögerten beim Kauf frischer Ware.

Dokument, 5 Seiten