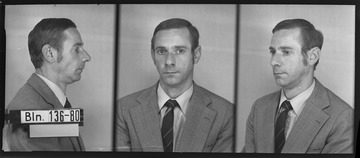

Am 26. Juni 1981 wurde das letzte Todesurteil in der DDR an Werner Teske vollstreckt. Er wurde für einen angeblich geplanten Übertritt in den Westen mit dem Tode bestraft und in Leipzig hingerichtet. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) statuierte am Hauptmann der Hauptverwaltung Aufklärung (HV A) ein Exempel: Verräter aus den eigenen Reihen musste "die härteste Strafe treffen".

Neue Musikrichtungen waren zu allen Zeiten ein Synonym für Jugend, Protest und Emanzipation. Für das SED-Regime bedeutete die Musikszene eine Bedrohung. Sie stellte den Kontrollanspruch der Partei und ihrer Jugendorganisation in Frage. Schon seit Mitte der fünfziger Jahre setzte sich die Stasi mit nicht angepassten Jugendlichen auseinander. In den 60er-Jahren registrierte die Staatsführung der DDR - insbesondere in den Großstädten - die Bildung einer sogenannten "Beatszene".

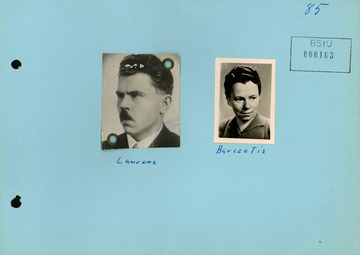

Die Chefsekretärin des Ministerpräsidenten der DDR, Elli Barczatis, geriet Anfang der 50er Jahre ins Visier der Staatssicherheit. Ihr Geliebter, Karl Laurenz, spionierte für die Organisation Gehlen. Er nutzte Barczatis als Quelle im Büro Grotewohls, ohne sie in seine geheimdienstliche Tätigkeit einzuweihen. Die Stasi überwachte das Paar über vier Jahre, bis sie Barczatis und Laurenz festnahm. Ein Geheimprozess vor dem Obersten Gericht der DDR endete mit dem Todesurteil für beide.

Der Film der Spionageabwehr der Stasi zeigt die Verurteilung eines DDR-Handelsvertreters, der für den Bundesnachrichtendienst spionierte.

Video, 31 Minuten, 32 Sekunden

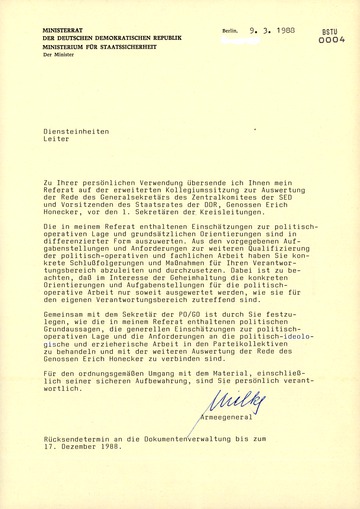

Am 3. März 1988 fand ein Treffen zwischen SED-Generalsekretär Erich Honecker und dem Vorsitzenden der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen Bischof Leich statt. Im Vorfeld äußerte sich Stasi-Chef Erich Mielke in einer Dienstbesprechung zu einer Rede Erich Honeckers am 12. Februar und dem zunehmend belasteten Verhältnis von Staat und Kirche.

Dokument, 138 Seiten

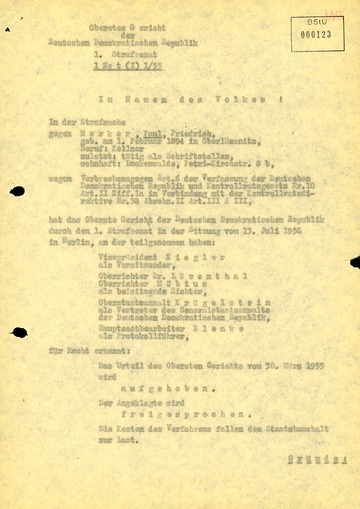

Der SED-Funktionär Paul Merker wurde 1955 vom Obersten Gericht der DDR zu einer achtjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, weil er angeblich staatsfeindliche Verbindungen unterhalten habe. Die Verurteilung Merkers entbehrte selbst nach DDR-Maßstäben jeglicher Grundlage und hatte deshalb nicht lange Bestand. In der folgenden politischen Tauwetterphase hoben am 13. Juli 1956 dieselben Richter, die ihn im Auftrag der Partei verurteilt hatten, das Urteil im Auftrag der Partei wieder auf.

Dokument, 3 Seiten