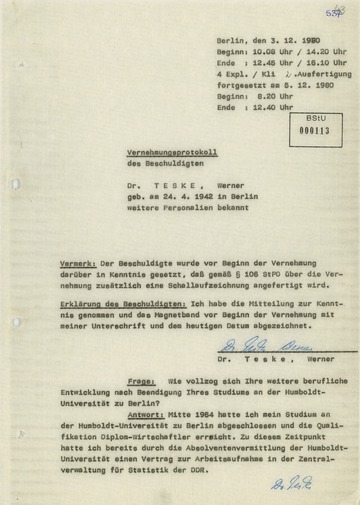

Am 26. Juni 1981 wurde das letzte Todesurteil in der DDR an Werner Teske vollstreckt. Er wurde für einen angeblich geplanten Übertritt in den Westen mit dem Tode bestraft und in Leipzig hingerichtet. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) statuierte am Hauptmann der Hauptverwaltung Aufklärung (HV A) ein Exempel: Verräter aus den eigenen Reihen musste "die härteste Strafe treffen".

Neue Musikrichtungen waren zu allen Zeiten ein Synonym für Jugend, Protest und Emanzipation. Für das SED-Regime bedeutete die Musikszene eine Bedrohung. Sie stellte den Kontrollanspruch der Partei und ihrer Jugendorganisation in Frage. Schon seit Mitte der fünfziger Jahre setzte sich die Stasi mit nicht angepassten Jugendlichen auseinander. In den 60er-Jahren registrierte die Staatsführung der DDR - insbesondere in den Großstädten - die Bildung einer sogenannten "Beatszene".

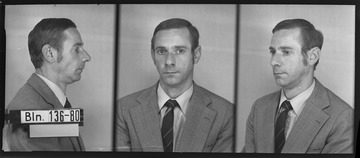

Nachdem im Herbst 1965 für den Bezirk Leipzig ein Verbot von Beatmusik spielenden "Laienkapellen" erlassen wurde, riefen zwei Jugendliche mit Flugblättern zu einer Protestdemonstration auf. Die Demonstration am 31. Oktober wurde von der Volkspolizei gewaltsam aufgelöst und hunderte Jugendliche festgenommen.

Dokument, 2 Seiten

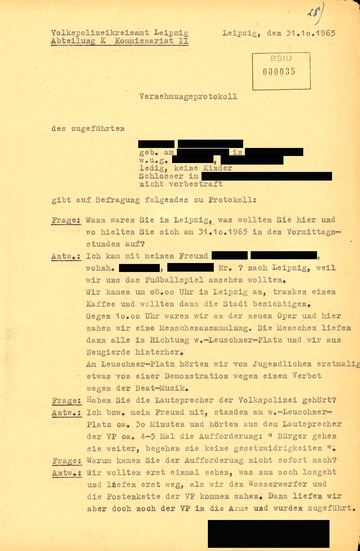

Der SED-Funktionär Paul Merker wurde 1952 Opfer haltloser Beschuldigungen, die ihn zum Protagonisten einer gegen die kommunistische Herrschaft gerichteten internationalen Verschwörung stempelten. Dieses Konstrukt wies ausgeprägte antisemitische Tendenzen auf, was auch bei den Vernehmungen deutlich wurde. Sechs Wochen nach seiner Verhaftung 1952 wurde Merker explizit nach seinen "jüdischen Verbindungen" befragt.

Dokument, 2 Seiten

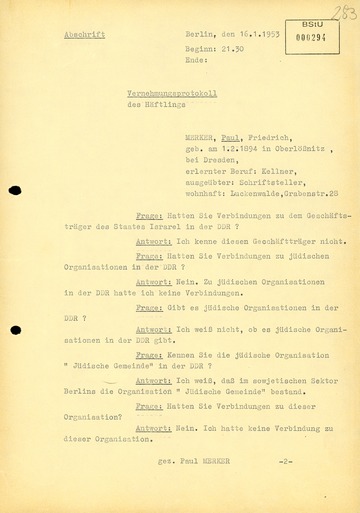

Im November 1956 ermittelte die Stasi gegen einen Arbeiter aus West-Berlin, weil er an einer Solidaritätsdemonstration für den Volksaufstand in Ungarn teilgenommen hatte

Dokument, 2 Seiten

Das Vernehmungsprotokoll der Stasi dokumentiert Teskes beruflichen Werdegang nach Abschluss seines Studiums an der Humboldt-Universität.

Dokument, 7 Seiten