Hinweis zum Missbrauch des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik zum Verlassen der DDR

- Informationen

-

Informationen

Hinweis zum Missbrauch des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik zum Verlassen der DDR

Signatur: BArch, MfS, ZAIG, Nr. 5352, Bl. 124-134

Ungarn begann im Mai 1989 die Grenzanlagen nach Österreich abzubauen. Immer mehr DDR-Bürgerinnen und -Bürger nutzten diese Möglichkeit, um in den Westen zu fliehen. Die Stasi informierte die SED-Führung darüber.

Im ersten Halbjahr 1989 hatten über 100.000 Menschen Anträge darauf gestellt, aus der DDR in die Bundesrepublik überzusiedeln. Nach bisherigen Erfahrungen würden sie Monate, wenn nicht Jahre auf eine Genehmigung warten müssen. Doch plötzlich eröffnete sich eine neue Möglichkeit: Ungarn begann im Mai 1989 die Grenzanlagen nach Österreich abzubauen und damit durchlässiger zu machen. Zugleich wurden DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die bei einem Fluchtversuch in den Westen festgenommen worden waren, nur noch in seltenen Fällen in ihr Herkunftsland abgeschoben.

Die ersten Wagemutigen riskierten im Juni und Juli 1989 den immer noch gefährlichen Weg über die "grüne Grenze". Noch im August wurde ein DDR-Bürger an dieser Grenze erschossen. Andere suchten die bundesdeutschen Botschaften in Budapest und in Prag in der Hoffnung auf, von dort in die Bundesrepublik abgeschoben zu werden. Aus Dutzenden wurden bald Hunderte, aus Hunderten Tausende und Zehntausende.

Der Staatssicherheit kam die Aufgabe zu, die SED-Führung über die Fluchtwelle zu informieren.

Metadaten

- Datum:

- 14.7.1989

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

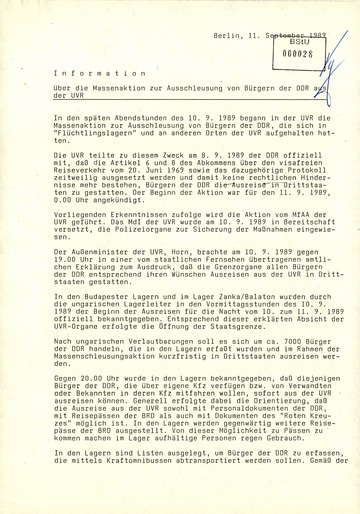

Berlin, 14. Juli 1989

Hinweis

zum verstärkten Mißbrauch des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik durch Bürger der DDR zum Verlassen der DDR sowie zum Reiseverkehr nach der UVR1. Zum ungesetzlichen Verlassen der DDR unter Mißbrauch des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik

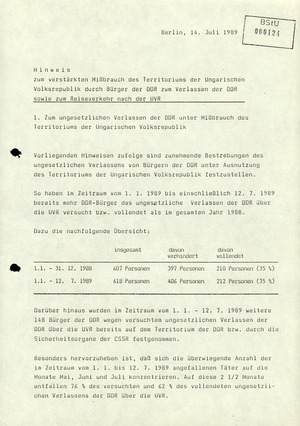

Vorliegenden Hinweisen zufolge sind zunehmende Bestrebungen des ungesetzlichen Verlassens von Bürgern der DDR unter Ausnutzung des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik festzustellen.

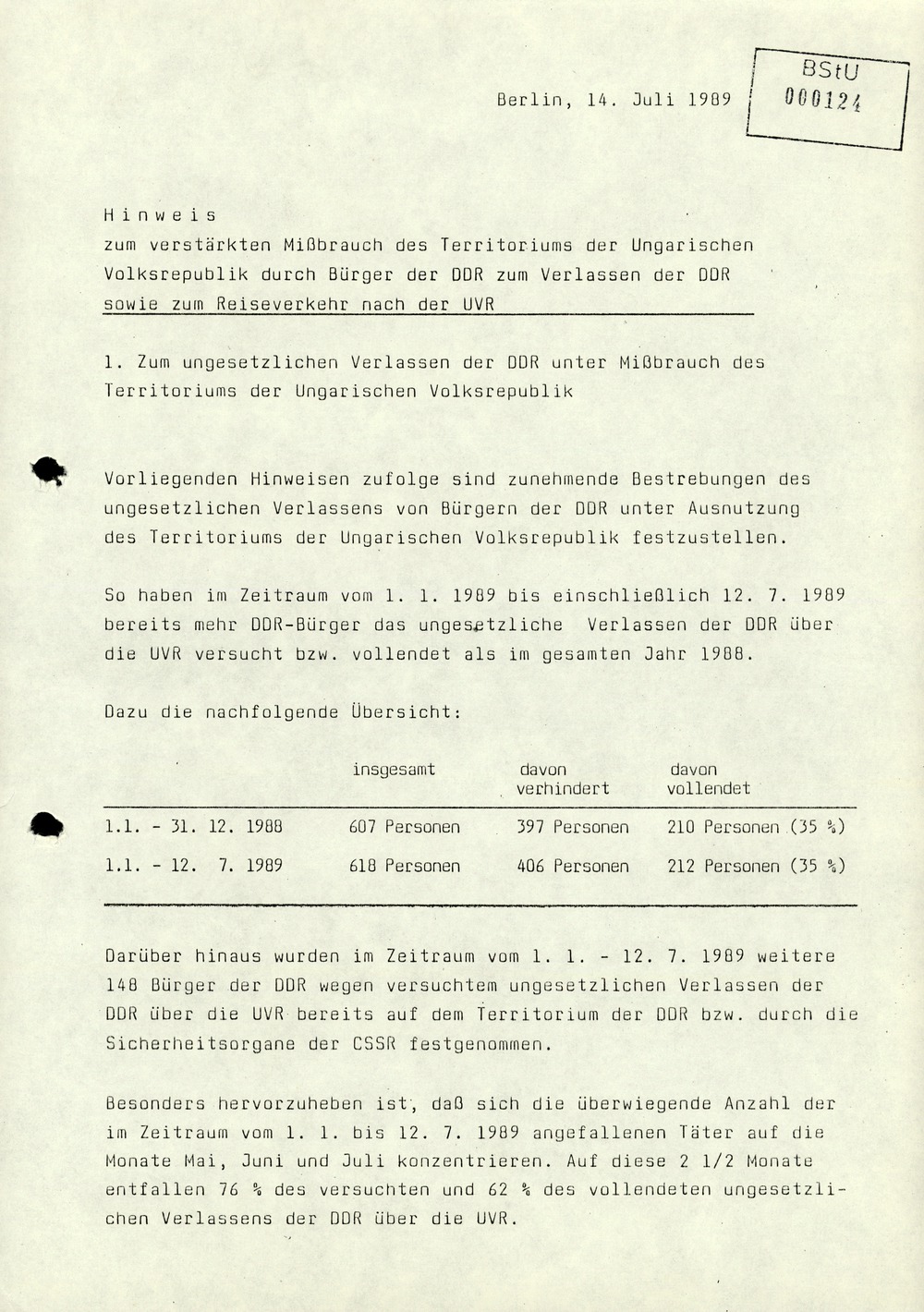

So haben im Zeitraum vom 01.01.1989 bis einschließlich 12.07.1989 bereits mehr DDR-Bürger das ungesetzliche Verlassen der DDR über die UVR versucht bzw. vollendet als im gesamten Jahr 1988.

Dazu die nachfolgende Übersicht:

insgesamt; davon verhindert; davon vollendet

01.01. - 31.12.1988; 607 Personen; 397 Personen; 210 Personen (35 %)

01.01. - 12.07.1989; 618 Personen; 406 Personen; 212 Personen (35 %)Darüber hinaus wurden im Zeitraum vom 01.01. - 12.07.1989 weitere 148 Bürger der DDR wegen versuchtem ungesetzlichen Verlassen der DDR über die UVR bereits auf dem Territorium der DDR bzw. durch die Sicherheitsorgane der CSSR festgenommen.

Besonders hervorzuheben ist, daß sich die überwiegende Anzahl der im Zeitraum vom 01.01. bis 12.07.1989 angefallenen Täter auf die Monate Mai, Juni und Juli konzentrieren. Auf diese 2 1/2 Monate entfallen 76 % des versuchten und 62 % des vollendeten ungesetzlichen Verlassens der DDR über die UVR.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

Republikflucht

-

Zwischen 1949 und Sommer 1961 flüchteten rund 3 Mio. Menschen aus der DDR. In gesellschaftlichen Krisensituationen wie 1953, 1956 und 1961 schnellten die Zahlen in die Höhe. Der Bau der Mauer am 13. August 1961 stoppte den Flüchtlingsstrom. Das scharfe Grenzregime einschließlich des Einsatzes von Schusswaffen brachte viele Menschen von Fluchtgedanken ab. Die Anzahl der vereitelten Fluchten übertraf die erfolgreichen.

Für einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik gab es bis Ende 1988 keine Rechtsgrundlage. Lediglich im Fall von Familienzusammenführung und anderen humanitären Gründen prüften die Behörden einen Antrag. Erst auf internationalen Druck hin wurde am 30.11.1988 eine vage Rechtsgrundlage fixiert. Dennoch lagen 1980 21.500 Ausreisanträge vor, 1985 53.000, 1987 über 105.000 und schließlich zum Sommeranfang 1989 rund 160.000. Insgesamt sind zwischen 1962 und Ende Oktober 1989 über 795.000 DDR-Bürger offiziell oder flüchtend in die Bundesrepublik entkommen, fast 200.000 davon allein 1989 vor Öffnung der Mauer.

Zu den vordringlichen Aufgaben staatlicher Institutionen zählte es laut SED-Verständnis, fluchtbereite oder ausreisewillige Menschen daran zu hindern, die DDR zu verlassen. Dies sei, so Mielke in der Anweisung 1/60, "eine der wichtigsten Aufgaben bei der Sicherung des Aufbaus des Sozialismus". Um den Wunsch nach Freizügigkeit diskreditieren und kriminalisieren zu können, sprach die SED abwertend von "Republikflucht" oder "ungesetzlichem Grenzübertritt", die ein friedensgefährdendes Verbrechen darstelle. In den letzten Jahren vor dem Mauerbau sind Republikflüchtige zum Teil wie Schwerverbrecher mit Steckbriefen gesucht worden.

Bei der Verhinderung der Republikflucht arbeitete das MfS eng mit der Volkspolizei, der Armee, den Grenztruppen, freiwilligen Grenz- und Polizeihelfern, kommunalen Staatsinstitutionen sowie – in Grenznähe – den SED-Wohngebietsparteiorganisationen zusammen. Beim Zusammenwirken der "bewaffneten", "gesellschaftlichen" und mit der Strafverfolgung betrauten "Organe" nahm das MfS die zentrale Funktion wahr.

Es zeichnete nicht nur im Vorfeld zuständig für die Aufklärung von Fluchtabsichten sowie die Entwicklung und Koordinierung sog. Handlungsvarianten u. a. für den Fluchtfall, sondern übernahm insbesondere mit Spezialkommissionen der Linie IX (Hauptabteilung IX) federführend als zuständiges staatliches Untersuchungsorgan die Strafverfolgung. In "unspektakulären" Fällen wurde dies den Dezernaten II der Kriminalpolizei überlassen.

In den Diensteinheiten der Polizei war das MfS über die enge offizielle Kooperation hinaus auch inoffiziell fest verankert. So stand z. B. im Präsidium der Volkspolizei in Ostberlin eine ständige Einsatzgruppe der Abt. IX der BVfS Berlin zur Verfügung. Starben Menschen beim Fluchtversuch durch Schüsse oder Minen bzw. wurden verletzt, war allein das MfS befugt, Ermittlungen zu führen, Beweise zu sichern, kriminaltechnische und gerichtsmedizinische Untersuchungen zu veranlassen, Maßnahmen der strikten Geheimhaltung – auch gegenüber den Angehörigen der Opfer – durchzusetzen und eigentlich zuständige juristische Instanzen auf formale Kontrollfunktionen zu beschränken.

Vernommen wurden vom MfS alle Personen, denen man aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zu festgenommenen oder erfolgreichen Flüchtlingen eine – strafbare – Mitwisserschaft unterstellte. Gelang der Nachweis, so wurden diese häufig in Haft genommen oder vom MfS unter Druck gesetzt. So wurde etwa verlangt, dass sie sich vom Inhaftierten öffentlich lossagen und distanzieren; oder sie sollten bei dem Versuch mitwirken, den Flüchtling zu einer Rückkehr in die DDR zu bewegen. Auch IM Anwerbungen erfolgten unter diesem Druck.

Informationen, die auf Fluchtabsichten hindeuteten, oder Meldungen, die Fluchtversuche, erfolgreiche "Grenzdurchbrüche" oder Sicherheitslücken im Grenzsicherungssystem betrafen, waren dem MfS von den, wie es hieß – "Partnern des Zusammenwirkens" (POZW) – unmittelbar mitzuteilen und mit ihnen zu beraten. Auch im Vorfeld militärischer Planungen z. B. bei der Zusammensetzung von Grenzposten oder beim mehrstufigen Auswahlverfahren zukünftiger Grenzsoldaten und Kader war das MfS nicht nur beratend eingebunden, wie die Aufgabenbreite der Dienstanweisungen 7/71 und 7/84 verdeutlicht.

Seit 1963 wurde die Zusammenarbeit bei der Unterbindung von Fluchten zwischen dem MfS, dem Ministerium für Nationale Verteidigung und ab 1968 mit dem Ministerium des Innern durch vertrauliche inner- und interministerielle Vereinbarungen fixiert. Die innerhalb der Grenztruppen für die Umsetzung und Kontrolle der Vereinbarungen sowie für die Abwehrarbeit innerhalb der Truppen verantwortliche sog. Verwaltung 2000 (ab 1985: der Bereich 2000) setzte sich ausschließlich aus Mitarbeitern der Hauptabteilung I zusammen. Diese waren in den Uniformen der jeweiligen Militäreinheit getarnt und vorrangig in deren Stäben eingesetzt, ohne jedoch der Befehlsgewalt der NVA bzw. Grenztruppen zu unterliegen.

Eine Hauptaufgabe war die permanente Kontrolle der politischideologischen Zuverlässigkeit, um frühzeitig jegliche Hinweise auf politische Abweichungen oder beabsichtigte Fluchten zu entdecken und zu verhindern. Präventiv, gerade aber auch nach Fluchtversuchen wurde nach Schwachstellen im Grenzsicherungssystem gefahndet und auf deren Beseitigung gedrängt.

Auch an den Grenzübergangsstellen (Güst) war das MfS federführend im Einsatz. Mit dem Minister Befehl 446/62 war die Arbeitsgruppe "Passkontrolle und Fahndung" gebildet worden. Spätestens ab 1964 übernahmen mit dem Befehl 40/64 MfS-Mitarbeiter der späteren Pass- und Kontrolleinheiten der Hauptabteilung VI in Uniformen der Grenztruppen vollständig die Kontrolle der Ein- und Ausreisen an den Güst. Nicht zuletzt sollten so Fluchtversuche z. B. mittels Passfälschungen oder Personenschleusungen in Fahrzeugen verhindert und die Einhaltung der Transitregelungen gesichert werden.

Mit dem Befehl 1/75 entstanden die Zentrale Koordinierungsgruppe und die Bezirkskoordinierungsgruppen. Laut Aufgabenbeschreibung bestand ihr Auftrag u. a. in der "Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung des ungesetzlichen Verlassens der DDR" und in der Bekämpfung des "staatsfeindlichen Menschenhandels", also der Unterbindung von Fluchthilfe. Neben den Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Flucht und Übersiedlung hatten sie vor allem die zahlreichen Berichte der einzelnen Diensteinheiten über das Fluchtgeschehen und die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen zu analysieren.

Das besondere Augenmerk lag auf der Bekämpfung der spektakulären Fluchtabsichten z. B. mit Flugkörpern, mit schwerer Verkehrstechnik oder den Fluchtversuchen unter Anwendung von Gewalt wie Flugzeugentführungen und Geiselnahmen. Diese oblagen ansonsten der Hauptabteilung XXII.

Mit der Dienstanweisung 10/81 verdeutlichte der Minister in Erweiterung seiner Dienstanweisung 10/66 erneut, dass die Verhinderung von Republikfluchten zentrale Aufgabe aller Diensteinheiten des MfS sei. Für jede Diensteinheit wurden das bereits bestehende spezifische Aufgabenfeld konkretisiert, persönliche Verantwortungen benannt, verbindliche Formen der gegenseitigen Informations- und Kooperationsbeziehungen innerhalb des MfS verfeinert sowie differenzierte Beratungs- und Berichtspflichten erweitert.

Zusätzlich zu den Grenzbeauftragten des MfS, die bereits in der Mitte der 60er Jahre zunächst auf der Linie VII installiert und durch Befehl 2/86 mit erweiterten Aufgaben der Hauptabteilung I unterstellt wurden, wurden zur vorbeugenden Verhinderung von Fluchten in den 80er Jahren ständige Kommissionen für Ordnung und Sicherheit bei den betreffenden kommunalen Institutionen gebildet, die mit dem MfS, speziell deren Grenzbeauftragten, unmittelbar zusammenwirkten und u. a. regelmäßig gemeinsame Grenzbegehungen durchführten, bei denen vermeintliche Sicherheitslücken behoben werden sollten.

Die Grenzbeauftragten sollten auch das "gesellschaftliche" Potenzial – vor allem das der freiwilligen Helfer der Grenztruppen und der Grenzbevölkerung – zur aktiven Mitwirkung an der weit bis ins Hinterland gestaffelten Grenzsicherung mobilisieren. Diese war mit dem Abbau der Minen Ende 1985 eingeführt worden und führte zur Festnahme der meisten Flüchtlinge, bevor diese überhaupt das Grenzgebiet erreichen konnten. Schließlich war das MfS auch maßgeblich in die "politischideologische Arbeit" zur vorbeugenden "Bekämpfung von Flucht und ständiger Ausreise" involviert.

Literatur

- Eisenfeld, Bernd: Die Ausreisebewegung – eine Erscheinungsform widerständigen Verhaltens. In: Poppe, Ulrike; Eckert, Rainer; Kowalczuk, Ilko- Sascha (Hg.): Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR. Berlin 1995, S. 192-223;

- Gehrmann, Manfred: Die Überwindung des "Eisernen Vorhangs". Die Abwanderung aus der DDR in die Bundesrepublik und West-Berlin als innerdeutsches Migranten- Netzwerk. Berlin 2009.

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

-

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5"). - Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UVR

- Ungarische Volksrepublik

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- CSSR

- Československá socialistická republika

- Inhaltsverzeichnis

Hinweis zum Missbrauch des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik zum Verlassen der DDR

- Informationen

-

Informationen

Hinweis zum Missbrauch des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik zum Verlassen der DDR

Signatur: BArch, MfS, ZAIG, Nr. 5352, Bl. 124-134

Ungarn begann im Mai 1989 die Grenzanlagen nach Österreich abzubauen. Immer mehr DDR-Bürgerinnen und -Bürger nutzten diese Möglichkeit, um in den Westen zu fliehen. Die Stasi informierte die SED-Führung darüber.

Im ersten Halbjahr 1989 hatten über 100.000 Menschen Anträge darauf gestellt, aus der DDR in die Bundesrepublik überzusiedeln. Nach bisherigen Erfahrungen würden sie Monate, wenn nicht Jahre auf eine Genehmigung warten müssen. Doch plötzlich eröffnete sich eine neue Möglichkeit: Ungarn begann im Mai 1989 die Grenzanlagen nach Österreich abzubauen und damit durchlässiger zu machen. Zugleich wurden DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die bei einem Fluchtversuch in den Westen festgenommen worden waren, nur noch in seltenen Fällen in ihr Herkunftsland abgeschoben.

Die ersten Wagemutigen riskierten im Juni und Juli 1989 den immer noch gefährlichen Weg über die "grüne Grenze". Noch im August wurde ein DDR-Bürger an dieser Grenze erschossen. Andere suchten die bundesdeutschen Botschaften in Budapest und in Prag in der Hoffnung auf, von dort in die Bundesrepublik abgeschoben zu werden. Aus Dutzenden wurden bald Hunderte, aus Hunderten Tausende und Zehntausende.

Der Staatssicherheit kam die Aufgabe zu, die SED-Führung über die Fluchtwelle zu informieren.

Metadaten

- Datum:

- 14.7.1989

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

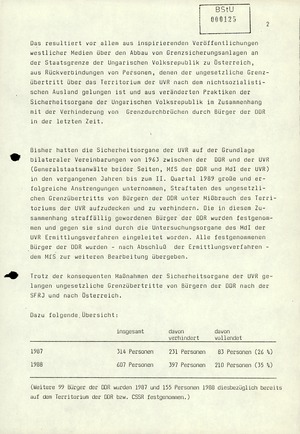

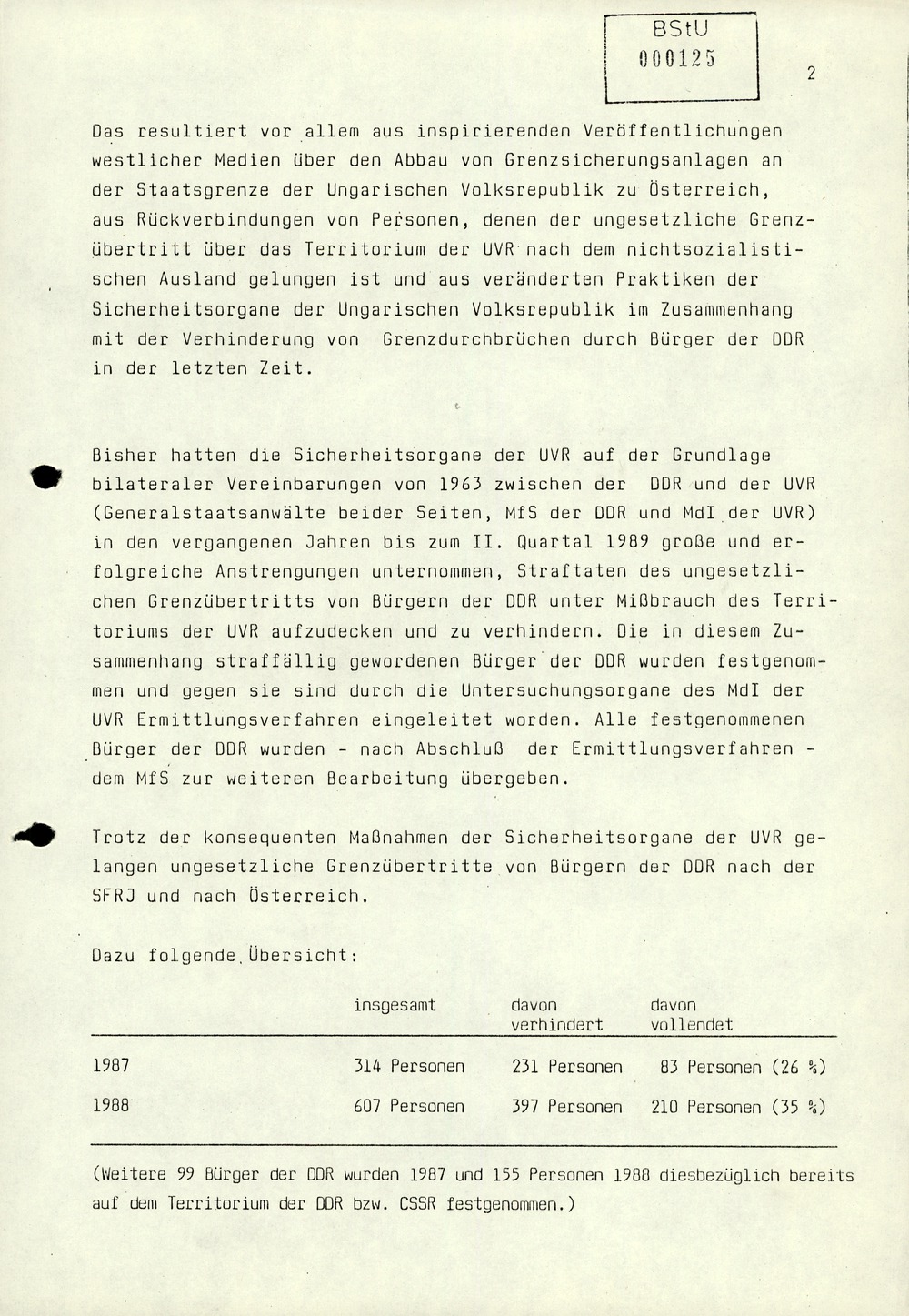

Das resultiert vor allem aus inspirierenden Veröffentlichungen westlicher Medien über den Abbau von Grenzsicherungsanlagen an der Staatsgrenze der Ungarischen Volksrepublik zu Österreich, aus Rückverbindungen von Personen, denen der ungesetzliche Grenzübertritt über das Territorium der UVR nach dem nichtsozialistischen Ausland gelungen ist und aus veränderten Praktiken der Sicherheitsorgane der Ungarischen Volksrepublik im Zusammenhang mit der Verhinderung von Grenzdurchbrüchen durch Bürger der DDR in der letzten Zeit.

Bisher hatten die Sicherheitsorgane der UVR auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen von 1963 zwischen der DDR und der UVR (Generalstaatsanwälte beider Seiten, MfS der DDR und MdI der UVR) in den vergangenen Jahren bis zum II. Quartal 1989 große und erfolgreiche Anstrengungen unternommen, Straftaten des ungesetzlichen Grenzübertritts von Bürgern der DDR unter Mißbrauch des Territoriums der UVR aufzudecken und zu verhindern. Die in diesem Zusammenhang straffällig gewordenen Bürger der DDR wurden festgenommen und gegen sie sind durch die Untersuchungsorgane des MdI der UVR Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Alle festgenommenen Bürger der DDR wurden - nach Abschluß der Ermittlungsverfahren dem MfS zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Trotz der konsequenten Maßnahmen der Sicherheitsorgane der UVR gelangen ungesetzliche Grenzübertritte von Bürgern der DDR nach der SFRJ und nach Österreich.

Dazu folgende Übersicht:

insgesamt; davon verhindert; davon vollendet

1987; 314 Personen; 231 Personen; 83 Personen (26 %)

1988; 607 Personen; 397 Personen; 210 Personen (35 %)(Weitere 99 Bürger der DDR wurden 1987 und 155 Personen 1988 diesbezüglich bereits auf dem Territorium der DDR bzw. CSSR festgenommen.)

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

Republikflucht

-

Zwischen 1949 und Sommer 1961 flüchteten rund 3 Mio. Menschen aus der DDR. In gesellschaftlichen Krisensituationen wie 1953, 1956 und 1961 schnellten die Zahlen in die Höhe. Der Bau der Mauer am 13. August 1961 stoppte den Flüchtlingsstrom. Das scharfe Grenzregime einschließlich des Einsatzes von Schusswaffen brachte viele Menschen von Fluchtgedanken ab. Die Anzahl der vereitelten Fluchten übertraf die erfolgreichen.

Für einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik gab es bis Ende 1988 keine Rechtsgrundlage. Lediglich im Fall von Familienzusammenführung und anderen humanitären Gründen prüften die Behörden einen Antrag. Erst auf internationalen Druck hin wurde am 30.11.1988 eine vage Rechtsgrundlage fixiert. Dennoch lagen 1980 21.500 Ausreisanträge vor, 1985 53.000, 1987 über 105.000 und schließlich zum Sommeranfang 1989 rund 160.000. Insgesamt sind zwischen 1962 und Ende Oktober 1989 über 795.000 DDR-Bürger offiziell oder flüchtend in die Bundesrepublik entkommen, fast 200.000 davon allein 1989 vor Öffnung der Mauer.

Zu den vordringlichen Aufgaben staatlicher Institutionen zählte es laut SED-Verständnis, fluchtbereite oder ausreisewillige Menschen daran zu hindern, die DDR zu verlassen. Dies sei, so Mielke in der Anweisung 1/60, "eine der wichtigsten Aufgaben bei der Sicherung des Aufbaus des Sozialismus". Um den Wunsch nach Freizügigkeit diskreditieren und kriminalisieren zu können, sprach die SED abwertend von "Republikflucht" oder "ungesetzlichem Grenzübertritt", die ein friedensgefährdendes Verbrechen darstelle. In den letzten Jahren vor dem Mauerbau sind Republikflüchtige zum Teil wie Schwerverbrecher mit Steckbriefen gesucht worden.

Bei der Verhinderung der Republikflucht arbeitete das MfS eng mit der Volkspolizei, der Armee, den Grenztruppen, freiwilligen Grenz- und Polizeihelfern, kommunalen Staatsinstitutionen sowie – in Grenznähe – den SED-Wohngebietsparteiorganisationen zusammen. Beim Zusammenwirken der "bewaffneten", "gesellschaftlichen" und mit der Strafverfolgung betrauten "Organe" nahm das MfS die zentrale Funktion wahr.

Es zeichnete nicht nur im Vorfeld zuständig für die Aufklärung von Fluchtabsichten sowie die Entwicklung und Koordinierung sog. Handlungsvarianten u. a. für den Fluchtfall, sondern übernahm insbesondere mit Spezialkommissionen der Linie IX (Hauptabteilung IX) federführend als zuständiges staatliches Untersuchungsorgan die Strafverfolgung. In "unspektakulären" Fällen wurde dies den Dezernaten II der Kriminalpolizei überlassen.

In den Diensteinheiten der Polizei war das MfS über die enge offizielle Kooperation hinaus auch inoffiziell fest verankert. So stand z. B. im Präsidium der Volkspolizei in Ostberlin eine ständige Einsatzgruppe der Abt. IX der BVfS Berlin zur Verfügung. Starben Menschen beim Fluchtversuch durch Schüsse oder Minen bzw. wurden verletzt, war allein das MfS befugt, Ermittlungen zu führen, Beweise zu sichern, kriminaltechnische und gerichtsmedizinische Untersuchungen zu veranlassen, Maßnahmen der strikten Geheimhaltung – auch gegenüber den Angehörigen der Opfer – durchzusetzen und eigentlich zuständige juristische Instanzen auf formale Kontrollfunktionen zu beschränken.

Vernommen wurden vom MfS alle Personen, denen man aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zu festgenommenen oder erfolgreichen Flüchtlingen eine – strafbare – Mitwisserschaft unterstellte. Gelang der Nachweis, so wurden diese häufig in Haft genommen oder vom MfS unter Druck gesetzt. So wurde etwa verlangt, dass sie sich vom Inhaftierten öffentlich lossagen und distanzieren; oder sie sollten bei dem Versuch mitwirken, den Flüchtling zu einer Rückkehr in die DDR zu bewegen. Auch IM Anwerbungen erfolgten unter diesem Druck.

Informationen, die auf Fluchtabsichten hindeuteten, oder Meldungen, die Fluchtversuche, erfolgreiche "Grenzdurchbrüche" oder Sicherheitslücken im Grenzsicherungssystem betrafen, waren dem MfS von den, wie es hieß – "Partnern des Zusammenwirkens" (POZW) – unmittelbar mitzuteilen und mit ihnen zu beraten. Auch im Vorfeld militärischer Planungen z. B. bei der Zusammensetzung von Grenzposten oder beim mehrstufigen Auswahlverfahren zukünftiger Grenzsoldaten und Kader war das MfS nicht nur beratend eingebunden, wie die Aufgabenbreite der Dienstanweisungen 7/71 und 7/84 verdeutlicht.

Seit 1963 wurde die Zusammenarbeit bei der Unterbindung von Fluchten zwischen dem MfS, dem Ministerium für Nationale Verteidigung und ab 1968 mit dem Ministerium des Innern durch vertrauliche inner- und interministerielle Vereinbarungen fixiert. Die innerhalb der Grenztruppen für die Umsetzung und Kontrolle der Vereinbarungen sowie für die Abwehrarbeit innerhalb der Truppen verantwortliche sog. Verwaltung 2000 (ab 1985: der Bereich 2000) setzte sich ausschließlich aus Mitarbeitern der Hauptabteilung I zusammen. Diese waren in den Uniformen der jeweiligen Militäreinheit getarnt und vorrangig in deren Stäben eingesetzt, ohne jedoch der Befehlsgewalt der NVA bzw. Grenztruppen zu unterliegen.

Eine Hauptaufgabe war die permanente Kontrolle der politischideologischen Zuverlässigkeit, um frühzeitig jegliche Hinweise auf politische Abweichungen oder beabsichtigte Fluchten zu entdecken und zu verhindern. Präventiv, gerade aber auch nach Fluchtversuchen wurde nach Schwachstellen im Grenzsicherungssystem gefahndet und auf deren Beseitigung gedrängt.

Auch an den Grenzübergangsstellen (Güst) war das MfS federführend im Einsatz. Mit dem Minister Befehl 446/62 war die Arbeitsgruppe "Passkontrolle und Fahndung" gebildet worden. Spätestens ab 1964 übernahmen mit dem Befehl 40/64 MfS-Mitarbeiter der späteren Pass- und Kontrolleinheiten der Hauptabteilung VI in Uniformen der Grenztruppen vollständig die Kontrolle der Ein- und Ausreisen an den Güst. Nicht zuletzt sollten so Fluchtversuche z. B. mittels Passfälschungen oder Personenschleusungen in Fahrzeugen verhindert und die Einhaltung der Transitregelungen gesichert werden.

Mit dem Befehl 1/75 entstanden die Zentrale Koordinierungsgruppe und die Bezirkskoordinierungsgruppen. Laut Aufgabenbeschreibung bestand ihr Auftrag u. a. in der "Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung des ungesetzlichen Verlassens der DDR" und in der Bekämpfung des "staatsfeindlichen Menschenhandels", also der Unterbindung von Fluchthilfe. Neben den Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Flucht und Übersiedlung hatten sie vor allem die zahlreichen Berichte der einzelnen Diensteinheiten über das Fluchtgeschehen und die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen zu analysieren.

Das besondere Augenmerk lag auf der Bekämpfung der spektakulären Fluchtabsichten z. B. mit Flugkörpern, mit schwerer Verkehrstechnik oder den Fluchtversuchen unter Anwendung von Gewalt wie Flugzeugentführungen und Geiselnahmen. Diese oblagen ansonsten der Hauptabteilung XXII.

Mit der Dienstanweisung 10/81 verdeutlichte der Minister in Erweiterung seiner Dienstanweisung 10/66 erneut, dass die Verhinderung von Republikfluchten zentrale Aufgabe aller Diensteinheiten des MfS sei. Für jede Diensteinheit wurden das bereits bestehende spezifische Aufgabenfeld konkretisiert, persönliche Verantwortungen benannt, verbindliche Formen der gegenseitigen Informations- und Kooperationsbeziehungen innerhalb des MfS verfeinert sowie differenzierte Beratungs- und Berichtspflichten erweitert.

Zusätzlich zu den Grenzbeauftragten des MfS, die bereits in der Mitte der 60er Jahre zunächst auf der Linie VII installiert und durch Befehl 2/86 mit erweiterten Aufgaben der Hauptabteilung I unterstellt wurden, wurden zur vorbeugenden Verhinderung von Fluchten in den 80er Jahren ständige Kommissionen für Ordnung und Sicherheit bei den betreffenden kommunalen Institutionen gebildet, die mit dem MfS, speziell deren Grenzbeauftragten, unmittelbar zusammenwirkten und u. a. regelmäßig gemeinsame Grenzbegehungen durchführten, bei denen vermeintliche Sicherheitslücken behoben werden sollten.

Die Grenzbeauftragten sollten auch das "gesellschaftliche" Potenzial – vor allem das der freiwilligen Helfer der Grenztruppen und der Grenzbevölkerung – zur aktiven Mitwirkung an der weit bis ins Hinterland gestaffelten Grenzsicherung mobilisieren. Diese war mit dem Abbau der Minen Ende 1985 eingeführt worden und führte zur Festnahme der meisten Flüchtlinge, bevor diese überhaupt das Grenzgebiet erreichen konnten. Schließlich war das MfS auch maßgeblich in die "politischideologische Arbeit" zur vorbeugenden "Bekämpfung von Flucht und ständiger Ausreise" involviert.

Literatur

- Eisenfeld, Bernd: Die Ausreisebewegung – eine Erscheinungsform widerständigen Verhaltens. In: Poppe, Ulrike; Eckert, Rainer; Kowalczuk, Ilko- Sascha (Hg.): Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR. Berlin 1995, S. 192-223;

- Gehrmann, Manfred: Die Überwindung des "Eisernen Vorhangs". Die Abwanderung aus der DDR in die Bundesrepublik und West-Berlin als innerdeutsches Migranten- Netzwerk. Berlin 2009.

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

-

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Rückverbindung

-

Der Begriff Rückverbindung bezog sich auf ehemalige DDR-Bürger, die ausgereist oder geflohen waren und in einem nichtsozialistischen Staat lebten. Mit Rückverbindung umschrieb das MfS sämtliche Kontakte, die zwischen diesen Personen und DDR-Bürgern bestanden. Dabei spielte es laut MfS-Lesart keine Rolle, ob die Beziehungen privater und familiärer Natur waren oder aus beruflichen Kontakten herrührten. Das MfS betrachtete die Rückverbindung als Sicherheitsrisiko und versuchte sie daher unter Kontrolle zu halten oder durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. In den 80er Jahren galten sie als ein Faktor, der Ausreisebestrebungen begünstigte.

- Strafrechtliches Ermittlungsverfahren

-

Erstes Stadium des Strafverfahrens, steht formal unter Leitung des Staatsanwaltes (§ 87 StPO/1968). Die eigentlichen Ermittlungen werden von den staatlichen Untersuchungsorganen (Polizei, MfS, Zoll) durchgeführt (§ 88 StPO/1968) und vom Staatsanwalt beaufsichtigt (§ 89 StPO/1968).

Tatsächlich waren für die Ermittlungen des MfS lediglich die zuvor vom MfS ausgewählten Staatsanwälte der Abteilungen IA zuständig, die gemäß MfS-internen Regelungen keine Einsicht in Unterlagen oder Ermittlungen, die nicht der StPO entsprachen, bekommen durften. Faktisch gab es daher eine doppelte Aktenführung in der zuständigen Linie IX: den internen Untersuchungsvorgang und die für Staatsanwaltschaft und Gericht bestimmte Gerichtsakte und somit keine wirksame staatsanwaltschaftliche Aufsicht über die MfS-Ermittlungen. Einleitung wie auch Einstellung des Ermittlungsverfahrens konnten selbständig von den Untersuchungsorganen verfügt werden (§§ 98, 141 StPO/1968).

Mit dem Ermittlungsverfahren verbunden waren Eingriffe in die persönliche Freiheit Beschuldigter durch die Untersuchungsorgane wie die Beschuldigten- und Zeugenvernehmung, die Durchsuchung, die Beschlagnahme, die Festnahme oder die Untersuchungshaft. In der Tätigkeit des MfS stellte das Ermittlungsverfahren einen besonders wirksamen Teil des repressiven Vorgehens gegen politische Gegner dar.

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5"). - Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- MdI

- Ministerium des Innern

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SFRJ

- Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien

- UVR

- Ungarische Volksrepublik

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- CSSR

- Československá socialistická republika

- Inhaltsverzeichnis