Dokumentation spektakulärer Fluchtversuche mit Hilfe von Fluggeräten

- Informationen

-

Informationen

Dokumentation spektakulärer Fluchtversuche mit Hilfe von Fluggeräten

Signatur: BArch, MfS, AGM, Nr. 357, Seite 284, Bl. 1-93

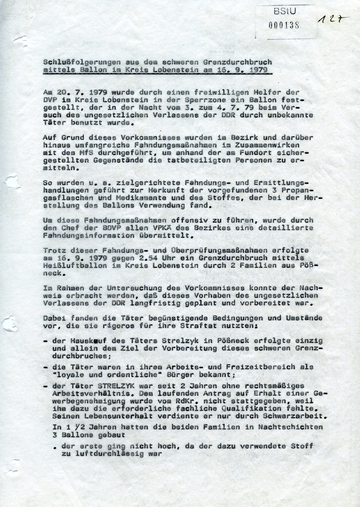

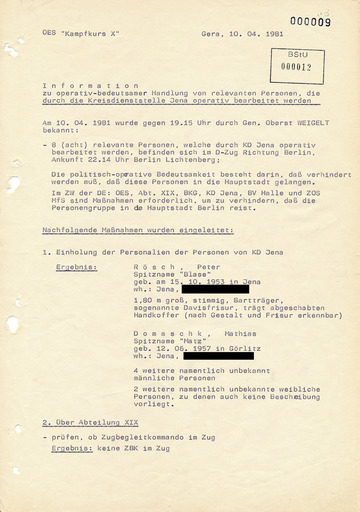

Um "Republikfluchten" besser verhindern zu können, dokumentierte das MfS geglückte und gescheiterte Fluchtversuche. Das vorliegende Dokument zeigt Ballons und andere selbstgebaute Fluggeräte, mit denen DDR-Bürger die Grenze nach Westen überwinden wollten.

Vierzig Jahre lang teilte eine Grenze Deutschland in zwei Staaten. Auf knapp 1.400 Kilometern Länge errichtete die DDR Grenzanlagen, die nach und nach zu einem Todesstreifen ausgebaut wurden. Über weitere 168 Kilometer erstreckte sich die Grenze um West-Berlin, ab 1961 mit der Berliner Mauer abgeriegelt. Die Stasi war in die Sicherung dieses "antifaschistischen Schutzwalls" fest eingebunden. Sie beobachtete die dort stationierten Grenztruppen, übernahm mit eigenem Personal die Passkontrollen an den Grenzübergängen und sollte Republikfluchten möglichst schon im Ansatz verhindern.

Eine wichtige Rolle bei der Verhinderung des "ungesetzlichen Verlassens" der DDR kam der Zentralen Koordinierungsgruppe (ZKG) zu. Die ZKG wurde 1975 ins Leben gerufen, um die Anstrengungen des MfS auf diesem Gebiet zu koordinieren und zu bündeln. Dazu gehörte auch, Fluchtversuche zu dokumentieren und daraus effektivere Gegenmaßnahmen abzuleiten. Das vorliegende Dokument ist eine solche Zusammenstellung von gescheiterten Fluchtversuchen mit Hilfe von Ballons und anderen selbstgebauten Fluggeräten.

Solche "Angriffe auf die Staatsgrenze" waren spektakulär und schädigten daher das Ansehen der DDR. Wenn das Fluggerät ungestört starten konnte und sich als flugfähig erwies, ließen sich so die ausgeklügelten Sicherungsmaßnahmen am Boden geschickt umgehen. Das MfS musste also schon die Vorbereitungen zum Bau und zum Start eines solchen Fluggeräts erkennen um ein entsprechendes Vorhaben zu vereiteln. Glückte eine solche Flucht, machte Sie im Westen Schlagzeilen. Einen solchen "Propagandaerfolg" des "Gegners" wollte das MfS aber unbedingt verhindern.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Zentrale Koordinierungsgruppe

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Mai 1985

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

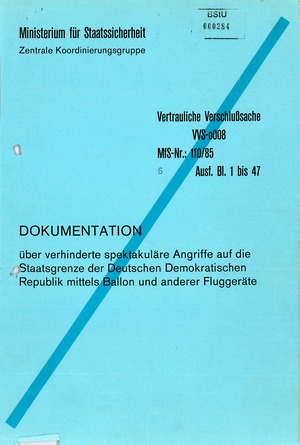

Ministerium für Staatssicherheit

Zentrale KoordinierungsgruppeVertrauliche Verschlußsache

VVS-o008

MfS-Nr.: 110/85

6 Ausf. Bl. 1 bis 47Dokumentation

über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte - Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

Republikflucht

-

Zwischen 1949 und Sommer 1961 flüchteten rund 3 Mio. Menschen aus der DDR. In gesellschaftlichen Krisensituationen wie 1953, 1956 und 1961 schnellten die Zahlen in die Höhe. Der Bau der Mauer am 13. August 1961 stoppte den Flüchtlingsstrom. Das scharfe Grenzregime einschließlich des Einsatzes von Schusswaffen brachte viele Menschen von Fluchtgedanken ab. Die Anzahl der vereitelten Fluchten übertraf die erfolgreichen.

Für einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik gab es bis Ende 1988 keine Rechtsgrundlage. Lediglich im Fall von Familienzusammenführung und anderen humanitären Gründen prüften die Behörden einen Antrag. Erst auf internationalen Druck hin wurde am 30.11.1988 eine vage Rechtsgrundlage fixiert. Dennoch lagen 1980 21.500 Ausreisanträge vor, 1985 53.000, 1987 über 105.000 und schließlich zum Sommeranfang 1989 rund 160.000. Insgesamt sind zwischen 1962 und Ende Oktober 1989 über 795.000 DDR-Bürger offiziell oder flüchtend in die Bundesrepublik entkommen, fast 200.000 davon allein 1989 vor Öffnung der Mauer.

Zu den vordringlichen Aufgaben staatlicher Institutionen zählte es laut SED-Verständnis, fluchtbereite oder ausreisewillige Menschen daran zu hindern, die DDR zu verlassen. Dies sei, so Mielke in der Anweisung 1/60, "eine der wichtigsten Aufgaben bei der Sicherung des Aufbaus des Sozialismus". Um den Wunsch nach Freizügigkeit diskreditieren und kriminalisieren zu können, sprach die SED abwertend von "Republikflucht" oder "ungesetzlichem Grenzübertritt", die ein friedensgefährdendes Verbrechen darstelle. In den letzten Jahren vor dem Mauerbau sind Republikflüchtige zum Teil wie Schwerverbrecher mit Steckbriefen gesucht worden.

Bei der Verhinderung der Republikflucht arbeitete das MfS eng mit der Volkspolizei, der Armee, den Grenztruppen, freiwilligen Grenz- und Polizeihelfern, kommunalen Staatsinstitutionen sowie – in Grenznähe – den SED-Wohngebietsparteiorganisationen zusammen. Beim Zusammenwirken der "bewaffneten", "gesellschaftlichen" und mit der Strafverfolgung betrauten "Organe" nahm das MfS die zentrale Funktion wahr.

Es zeichnete nicht nur im Vorfeld zuständig für die Aufklärung von Fluchtabsichten sowie die Entwicklung und Koordinierung sog. Handlungsvarianten u. a. für den Fluchtfall, sondern übernahm insbesondere mit Spezialkommissionen der Linie IX (Hauptabteilung IX) federführend als zuständiges staatliches Untersuchungsorgan die Strafverfolgung. In "unspektakulären" Fällen wurde dies den Dezernaten II der Kriminalpolizei überlassen.

In den Diensteinheiten der Polizei war das MfS über die enge offizielle Kooperation hinaus auch inoffiziell fest verankert. So stand z. B. im Präsidium der Volkspolizei in Ostberlin eine ständige Einsatzgruppe der Abt. IX der BVfS Berlin zur Verfügung. Starben Menschen beim Fluchtversuch durch Schüsse oder Minen bzw. wurden verletzt, war allein das MfS befugt, Ermittlungen zu führen, Beweise zu sichern, kriminaltechnische und gerichtsmedizinische Untersuchungen zu veranlassen, Maßnahmen der strikten Geheimhaltung – auch gegenüber den Angehörigen der Opfer – durchzusetzen und eigentlich zuständige juristische Instanzen auf formale Kontrollfunktionen zu beschränken.

Vernommen wurden vom MfS alle Personen, denen man aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zu festgenommenen oder erfolgreichen Flüchtlingen eine – strafbare – Mitwisserschaft unterstellte. Gelang der Nachweis, so wurden diese häufig in Haft genommen oder vom MfS unter Druck gesetzt. So wurde etwa verlangt, dass sie sich vom Inhaftierten öffentlich lossagen und distanzieren; oder sie sollten bei dem Versuch mitwirken, den Flüchtling zu einer Rückkehr in die DDR zu bewegen. Auch IM Anwerbungen erfolgten unter diesem Druck.

Informationen, die auf Fluchtabsichten hindeuteten, oder Meldungen, die Fluchtversuche, erfolgreiche "Grenzdurchbrüche" oder Sicherheitslücken im Grenzsicherungssystem betrafen, waren dem MfS von den, wie es hieß – "Partnern des Zusammenwirkens" (POZW) – unmittelbar mitzuteilen und mit ihnen zu beraten. Auch im Vorfeld militärischer Planungen z. B. bei der Zusammensetzung von Grenzposten oder beim mehrstufigen Auswahlverfahren zukünftiger Grenzsoldaten und Kader war das MfS nicht nur beratend eingebunden, wie die Aufgabenbreite der Dienstanweisungen 7/71 und 7/84 verdeutlicht.

Seit 1963 wurde die Zusammenarbeit bei der Unterbindung von Fluchten zwischen dem MfS, dem Ministerium für Nationale Verteidigung und ab 1968 mit dem Ministerium des Innern durch vertrauliche inner- und interministerielle Vereinbarungen fixiert. Die innerhalb der Grenztruppen für die Umsetzung und Kontrolle der Vereinbarungen sowie für die Abwehrarbeit innerhalb der Truppen verantwortliche sog. Verwaltung 2000 (ab 1985: der Bereich 2000) setzte sich ausschließlich aus Mitarbeitern der Hauptabteilung I zusammen. Diese waren in den Uniformen der jeweiligen Militäreinheit getarnt und vorrangig in deren Stäben eingesetzt, ohne jedoch der Befehlsgewalt der NVA bzw. Grenztruppen zu unterliegen.

Eine Hauptaufgabe war die permanente Kontrolle der politischideologischen Zuverlässigkeit, um frühzeitig jegliche Hinweise auf politische Abweichungen oder beabsichtigte Fluchten zu entdecken und zu verhindern. Präventiv, gerade aber auch nach Fluchtversuchen wurde nach Schwachstellen im Grenzsicherungssystem gefahndet und auf deren Beseitigung gedrängt.

Auch an den Grenzübergangsstellen (Güst) war das MfS federführend im Einsatz. Mit dem Minister Befehl 446/62 war die Arbeitsgruppe "Passkontrolle und Fahndung" gebildet worden. Spätestens ab 1964 übernahmen mit dem Befehl 40/64 MfS-Mitarbeiter der späteren Pass- und Kontrolleinheiten der Hauptabteilung VI in Uniformen der Grenztruppen vollständig die Kontrolle der Ein- und Ausreisen an den Güst. Nicht zuletzt sollten so Fluchtversuche z. B. mittels Passfälschungen oder Personenschleusungen in Fahrzeugen verhindert und die Einhaltung der Transitregelungen gesichert werden.

Mit dem Befehl 1/75 entstanden die Zentrale Koordinierungsgruppe und die Bezirkskoordinierungsgruppen. Laut Aufgabenbeschreibung bestand ihr Auftrag u. a. in der "Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung des ungesetzlichen Verlassens der DDR" und in der Bekämpfung des "staatsfeindlichen Menschenhandels", also der Unterbindung von Fluchthilfe. Neben den Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Flucht und Übersiedlung hatten sie vor allem die zahlreichen Berichte der einzelnen Diensteinheiten über das Fluchtgeschehen und die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen zu analysieren.

Das besondere Augenmerk lag auf der Bekämpfung der spektakulären Fluchtabsichten z. B. mit Flugkörpern, mit schwerer Verkehrstechnik oder den Fluchtversuchen unter Anwendung von Gewalt wie Flugzeugentführungen und Geiselnahmen. Diese oblagen ansonsten der Hauptabteilung XXII.

Mit der Dienstanweisung 10/81 verdeutlichte der Minister in Erweiterung seiner Dienstanweisung 10/66 erneut, dass die Verhinderung von Republikfluchten zentrale Aufgabe aller Diensteinheiten des MfS sei. Für jede Diensteinheit wurden das bereits bestehende spezifische Aufgabenfeld konkretisiert, persönliche Verantwortungen benannt, verbindliche Formen der gegenseitigen Informations- und Kooperationsbeziehungen innerhalb des MfS verfeinert sowie differenzierte Beratungs- und Berichtspflichten erweitert.

Zusätzlich zu den Grenzbeauftragten des MfS, die bereits in der Mitte der 60er Jahre zunächst auf der Linie VII installiert und durch Befehl 2/86 mit erweiterten Aufgaben der Hauptabteilung I unterstellt wurden, wurden zur vorbeugenden Verhinderung von Fluchten in den 80er Jahren ständige Kommissionen für Ordnung und Sicherheit bei den betreffenden kommunalen Institutionen gebildet, die mit dem MfS, speziell deren Grenzbeauftragten, unmittelbar zusammenwirkten und u. a. regelmäßig gemeinsame Grenzbegehungen durchführten, bei denen vermeintliche Sicherheitslücken behoben werden sollten.

Die Grenzbeauftragten sollten auch das "gesellschaftliche" Potenzial – vor allem das der freiwilligen Helfer der Grenztruppen und der Grenzbevölkerung – zur aktiven Mitwirkung an der weit bis ins Hinterland gestaffelten Grenzsicherung mobilisieren. Diese war mit dem Abbau der Minen Ende 1985 eingeführt worden und führte zur Festnahme der meisten Flüchtlinge, bevor diese überhaupt das Grenzgebiet erreichen konnten. Schließlich war das MfS auch maßgeblich in die "politischideologische Arbeit" zur vorbeugenden "Bekämpfung von Flucht und ständiger Ausreise" involviert.

Literatur

- Eisenfeld, Bernd: Die Ausreisebewegung – eine Erscheinungsform widerständigen Verhaltens. In: Poppe, Ulrike; Eckert, Rainer; Kowalczuk, Ilko- Sascha (Hg.): Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR. Berlin 1995, S. 192-223;

- Gehrmann, Manfred: Die Überwindung des "Eisernen Vorhangs". Die Abwanderung aus der DDR in die Bundesrepublik und West-Berlin als innerdeutsches Migranten- Netzwerk. Berlin 2009.

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

-

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Arbeitsgruppe (AG)

-

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder dessen Stellvertreter direkt angeleitet und durch militärische Einzelleiter geführt wurde. Die weiter untergliederten AG prägten Linien aus (z. B. Zentrale Arbeitsgruppe Geheimnisschutz – ZAGG) oder blieben auf die Zentrale beschränkt (z. B. AG XVII). Die monothematischen Zuständigkeiten konnten operative Verantwortung und Federführung einschließen. AG wird auch als Bezeichnung einer nichtstrukturellen Organisationsform oder unselbständigen Untergliederungsebene im MfS verwendet.

- Arbeitsgruppe (AG)

-

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder dessen Stellvertreter direkt angeleitet und durch militärische Einzelleiter geführt wurde. Die weiter untergliederten AG prägten Linien aus (z. B. Zentrale Arbeitsgruppe Geheimnisschutz – ZAGG) oder blieben auf die Zentrale beschränkt (z. B. AG XVII). Die monothematischen Zuständigkeiten konnten operative Verantwortung und Federführung einschließen. AG wird auch als Bezeichnung einer nichtstrukturellen Organisationsform oder unselbständigen Untergliederungsebene im MfS verwendet.

- Arbeitsgruppe des Ministers (AGM)

-

Die Arbeitsgruppe des Ministers (AGM) war eine 1960/61 aus dem Büro der Leitung herausgelöste Arbeitsgruppe für die Koordinierung der für den Mobilisierungsfall notwendigen Maßnahmen. Ihr oblagen

- die federführende Verantwortung für alle Aufgaben der Mobilmachungsarbeit und -planung im MfS,

- Planungs- und Koordinierungsaufgaben zur Sicherung der DDR sowie über bestimmte Zeiträume die Einrichtung und Wartung von Schutzbauten mit zentraler Bedeutung (Programm "Filigran", AGM/B),

- die Vorbereitung "spezifisch-operativer Maßnahmen", einschließlich Planungen hinsichtlich Verhaftung, Internierung und Isolierung politischer Gegner der SED

- die Erarbeitung und Bereitstellung von Dokumenten zur Unterstützung der Tätigkeit des Ministers im Nationalen Verteidigungsrat,

- die Ausbildung und der Einsatz von Spezialkräften für Sondereinsätze (AGM/S),

- die Organisation und Durchführung der Stabsdienstausbildung im MfS sowie

- die Durchführung von Sonderaufgaben (Sportpolitik, Staatsjagdgebiete).

Die AGM war eingebunden in die bi- und multilaterale Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane der sozialistischen Länder. Hierfür setzte die Vertretung des KGB beim MfS einen Verbindungsoffizier bei der AGM ein. Leiter der AGM waren 1960/61–1975 Alfred Karl Scholz, 1980–1987 Otto Geisler, 1987–1989 Erich Rümmler. Die AGM hatte 1961 8, 1970 34, 1980 48 und 1989 692 Mitarbeiter. In den BV übernahmen AGL analoge Funktionen.

- Arbeitsgruppe des Ministers (AGM)

-

Die Arbeitsgruppe des Ministers (AGM) war eine 1960/61 aus dem Büro der Leitung herausgelöste Arbeitsgruppe für die Koordinierung der für den Mobilisierungsfall notwendigen Maßnahmen. Ihr oblagen

- die federführende Verantwortung für alle Aufgaben der Mobilmachungsarbeit und -planung im MfS,

- Planungs- und Koordinierungsaufgaben zur Sicherung der DDR sowie über bestimmte Zeiträume die Einrichtung und Wartung von Schutzbauten mit zentraler Bedeutung (Programm "Filigran", AGM/B),

- die Vorbereitung "spezifisch-operativer Maßnahmen", einschließlich Planungen hinsichtlich Verhaftung, Internierung und Isolierung politischer Gegner der SED

- die Erarbeitung und Bereitstellung von Dokumenten zur Unterstützung der Tätigkeit des Ministers im Nationalen Verteidigungsrat,

- die Ausbildung und der Einsatz von Spezialkräften für Sondereinsätze (AGM/S),

- die Organisation und Durchführung der Stabsdienstausbildung im MfS sowie

- die Durchführung von Sonderaufgaben (Sportpolitik, Staatsjagdgebiete).

Die AGM war eingebunden in die bi- und multilaterale Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane der sozialistischen Länder. Hierfür setzte die Vertretung des KGB beim MfS einen Verbindungsoffizier bei der AGM ein. Leiter der AGM waren 1960/61–1975 Alfred Karl Scholz, 1980–1987 Otto Geisler, 1987–1989 Erich Rümmler. Die AGM hatte 1961 8, 1970 34, 1980 48 und 1989 692 Mitarbeiter. In den BV übernahmen AGL analoge Funktionen.

- Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG)

-

Die Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG) entstand 1975 durch Übernahme von Aufgaben verschiedener Diensteinheiten, insbesondere von HA VI und HA XX/5. Aufgaben: zentrale Koordinierung des Vorgehens des MfS im Zusammenhang mit Übersiedlungen in die Bundesrepublik Deutschland, nach Westberlin bzw. das nichtsozialistische Ausland, einschließlich der Versuche des Zurückdrängens von Ausreiseanträgen bzw. zur Verhinderung des Verlassens der DDR und zur Bekämpfung des sog. staatsfeindlichen Menschenhandels bis hin zur Mitwirkung an den Entscheidungen in Ausreisefällen.

- Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG)

-

Die Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG) entstand 1975 durch Übernahme von Aufgaben verschiedener Diensteinheiten, insbesondere von HA VI und HA XX/5. Aufgaben: zentrale Koordinierung des Vorgehens des MfS im Zusammenhang mit Übersiedlungen in die Bundesrepublik Deutschland, nach Westberlin bzw. das nichtsozialistische Ausland, einschließlich der Versuche des Zurückdrängens von Ausreiseanträgen bzw. zur Verhinderung des Verlassens der DDR und zur Bekämpfung des sog. staatsfeindlichen Menschenhandels bis hin zur Mitwirkung an den Entscheidungen in Ausreisefällen.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- AGM

- Arbeitsgruppe des Ministers

- Ausf.

- Ausfertigung

- Bl.

- Blatt

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- VVS

- Vertrauliche Verschlußsache

- ZKG

- Zentrale Koordinierungsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

Dokumentation spektakulärer Fluchtversuche mit Hilfe von Fluggeräten

- Informationen

-

Informationen

Dokumentation spektakulärer Fluchtversuche mit Hilfe von Fluggeräten

Signatur: BArch, MfS, AGM, Nr. 357, Seite 284, Bl. 1-93

Um "Republikfluchten" besser verhindern zu können, dokumentierte das MfS geglückte und gescheiterte Fluchtversuche. Das vorliegende Dokument zeigt Ballons und andere selbstgebaute Fluggeräte, mit denen DDR-Bürger die Grenze nach Westen überwinden wollten.

Vierzig Jahre lang teilte eine Grenze Deutschland in zwei Staaten. Auf knapp 1.400 Kilometern Länge errichtete die DDR Grenzanlagen, die nach und nach zu einem Todesstreifen ausgebaut wurden. Über weitere 168 Kilometer erstreckte sich die Grenze um West-Berlin, ab 1961 mit der Berliner Mauer abgeriegelt. Die Stasi war in die Sicherung dieses "antifaschistischen Schutzwalls" fest eingebunden. Sie beobachtete die dort stationierten Grenztruppen, übernahm mit eigenem Personal die Passkontrollen an den Grenzübergängen und sollte Republikfluchten möglichst schon im Ansatz verhindern.

Eine wichtige Rolle bei der Verhinderung des "ungesetzlichen Verlassens" der DDR kam der Zentralen Koordinierungsgruppe (ZKG) zu. Die ZKG wurde 1975 ins Leben gerufen, um die Anstrengungen des MfS auf diesem Gebiet zu koordinieren und zu bündeln. Dazu gehörte auch, Fluchtversuche zu dokumentieren und daraus effektivere Gegenmaßnahmen abzuleiten. Das vorliegende Dokument ist eine solche Zusammenstellung von gescheiterten Fluchtversuchen mit Hilfe von Ballons und anderen selbstgebauten Fluggeräten.

Solche "Angriffe auf die Staatsgrenze" waren spektakulär und schädigten daher das Ansehen der DDR. Wenn das Fluggerät ungestört starten konnte und sich als flugfähig erwies, ließen sich so die ausgeklügelten Sicherungsmaßnahmen am Boden geschickt umgehen. Das MfS musste also schon die Vorbereitungen zum Bau und zum Start eines solchen Fluggeräts erkennen um ein entsprechendes Vorhaben zu vereiteln. Glückte eine solche Flucht, machte Sie im Westen Schlagzeilen. Einen solchen "Propagandaerfolg" des "Gegners" wollte das MfS aber unbedingt verhindern.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Zentrale Koordinierungsgruppe

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Mai 1985

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

Ministerium für Staatssicherheit

Zentrale KoordinierungsgruppeBerlin, Mai 1985

Dokumentation

über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte

(Zeitraum: September 1979 bis Dezember 1984)Erarbeitet: durch die Zentrale Koordinierungsgruppe in Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung IX und anderen operativen Diensteinheiten

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

Hauptabteilung IX (Untersuchungsorgan)

-

Die Hauptabteilung IX war die für strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgung zuständige Diensteinheit. Sie hatte wie die nachgeordneten Abteilung IX in den Bezirksverwaltung (BV) (Linie IX) die Befugnisse eines Untersuchungsorgans, d. h. einer kriminalpolizeilichen Ermittlungsbehörde. Ursprünglich vor allem für die sog. Staatsverbrechen zuständig, befasste sie sich in der Honecker-Ära überwiegend mit Straftaten gegen die staatliche Ordnung, vor allem mit Fällen "ungesetzlichen Grenzübertritts" und Delikten, die mit Ausreisebegehren zu tun hatten. Nach StPO der DDR standen auch die Ermittlungsverfahren der Linie IX unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft, in der Praxis arbeitete das MfS hier jedoch weitgehend eigenständig.

Die Hauptabteilung IX und die Abteilungen IX der BV waren berechtigt, Ermittlungsverfahren einzuleiten sowie Festnahmen, Vernehmungen, Durchsuchungen, Beschlagnahmen und andere strafprozessuale Handlungen vorzunehmen sowie verpflichtet, diese Verfahren nach einer bestimmten Frist - meist durch die Übergabe an die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung - zum Abschluss zu bringen (Untersuchungsvorgang). Daneben führte sie Vorermittlungen zur Feststellung von Ursachen und Verantwortlichen bei Großhavarien (industriellen Störfällen), Flugblättern widerständigen Inhalts, öffentlichen Protesten u. ä. (Vorkommnisuntersuchung, Sachverhaltsprüfung).

Die Hauptabteilung IX gehörte zeit ihres Bestehens zum Anleitungsbereich Mielkes, in den ersten Jahren in seiner Funktion als Staatssekretär und 1. stellv. Minister, ab 1957 als Minister. Ihre Leiter waren Alfred Karl Scholz (1950-1956), Kurt Richter (1956-1964), Walter Heinitz (1964-1973) und Rolf Fister (1973-1989).

1953 bestand die Hauptabteilung IX aus drei Abteilungen, die für Spionagefälle, Fälle politischer "Untergrundtätigkeit" und die Anleitung der Abt. IX der BV zuständig waren. Durch Ausgliederungen entstanden weitere Abteilungen, so u. a. für Wirtschaftsdelikte, Militärstraftaten, Delikte von MfS-Angehörigen und Fluchtfälle. Ende 1988 bestand die Hauptabteilung IX aus zehn Untersuchungsabteilungen sowie der Auswertungs- und Kontrollgruppe (AKG) und der AGL (Arbeitsgruppe des Ministers (AGM)) mit insgesamt 489 Mitarbeitern. Auf der Linie IX arbeiteten 1.225 hauptamtliche Mitarbeiter.

Die Linie IX wirkte eng mit den Abteilung XIV (Haft) und der Linie VIII (Beobachtung, Ermittlung), die für die Durchführung der Festnahmen zuständig waren, zusammen. Bei der juristischen Beurteilung von Operativen Vorgängen (OV) wurde die Hauptabteilung IX von den geheimdienstlich arbeitenden Diensteinheiten häufig einbezogen.

Republikflucht

-

Zwischen 1949 und Sommer 1961 flüchteten rund 3 Mio. Menschen aus der DDR. In gesellschaftlichen Krisensituationen wie 1953, 1956 und 1961 schnellten die Zahlen in die Höhe. Der Bau der Mauer am 13. August 1961 stoppte den Flüchtlingsstrom. Das scharfe Grenzregime einschließlich des Einsatzes von Schusswaffen brachte viele Menschen von Fluchtgedanken ab. Die Anzahl der vereitelten Fluchten übertraf die erfolgreichen.

Für einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik gab es bis Ende 1988 keine Rechtsgrundlage. Lediglich im Fall von Familienzusammenführung und anderen humanitären Gründen prüften die Behörden einen Antrag. Erst auf internationalen Druck hin wurde am 30.11.1988 eine vage Rechtsgrundlage fixiert. Dennoch lagen 1980 21.500 Ausreisanträge vor, 1985 53.000, 1987 über 105.000 und schließlich zum Sommeranfang 1989 rund 160.000. Insgesamt sind zwischen 1962 und Ende Oktober 1989 über 795.000 DDR-Bürger offiziell oder flüchtend in die Bundesrepublik entkommen, fast 200.000 davon allein 1989 vor Öffnung der Mauer.

Zu den vordringlichen Aufgaben staatlicher Institutionen zählte es laut SED-Verständnis, fluchtbereite oder ausreisewillige Menschen daran zu hindern, die DDR zu verlassen. Dies sei, so Mielke in der Anweisung 1/60, "eine der wichtigsten Aufgaben bei der Sicherung des Aufbaus des Sozialismus". Um den Wunsch nach Freizügigkeit diskreditieren und kriminalisieren zu können, sprach die SED abwertend von "Republikflucht" oder "ungesetzlichem Grenzübertritt", die ein friedensgefährdendes Verbrechen darstelle. In den letzten Jahren vor dem Mauerbau sind Republikflüchtige zum Teil wie Schwerverbrecher mit Steckbriefen gesucht worden.

Bei der Verhinderung der Republikflucht arbeitete das MfS eng mit der Volkspolizei, der Armee, den Grenztruppen, freiwilligen Grenz- und Polizeihelfern, kommunalen Staatsinstitutionen sowie – in Grenznähe – den SED-Wohngebietsparteiorganisationen zusammen. Beim Zusammenwirken der "bewaffneten", "gesellschaftlichen" und mit der Strafverfolgung betrauten "Organe" nahm das MfS die zentrale Funktion wahr.

Es zeichnete nicht nur im Vorfeld zuständig für die Aufklärung von Fluchtabsichten sowie die Entwicklung und Koordinierung sog. Handlungsvarianten u. a. für den Fluchtfall, sondern übernahm insbesondere mit Spezialkommissionen der Linie IX (Hauptabteilung IX) federführend als zuständiges staatliches Untersuchungsorgan die Strafverfolgung. In "unspektakulären" Fällen wurde dies den Dezernaten II der Kriminalpolizei überlassen.

In den Diensteinheiten der Polizei war das MfS über die enge offizielle Kooperation hinaus auch inoffiziell fest verankert. So stand z. B. im Präsidium der Volkspolizei in Ostberlin eine ständige Einsatzgruppe der Abt. IX der BVfS Berlin zur Verfügung. Starben Menschen beim Fluchtversuch durch Schüsse oder Minen bzw. wurden verletzt, war allein das MfS befugt, Ermittlungen zu führen, Beweise zu sichern, kriminaltechnische und gerichtsmedizinische Untersuchungen zu veranlassen, Maßnahmen der strikten Geheimhaltung – auch gegenüber den Angehörigen der Opfer – durchzusetzen und eigentlich zuständige juristische Instanzen auf formale Kontrollfunktionen zu beschränken.

Vernommen wurden vom MfS alle Personen, denen man aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zu festgenommenen oder erfolgreichen Flüchtlingen eine – strafbare – Mitwisserschaft unterstellte. Gelang der Nachweis, so wurden diese häufig in Haft genommen oder vom MfS unter Druck gesetzt. So wurde etwa verlangt, dass sie sich vom Inhaftierten öffentlich lossagen und distanzieren; oder sie sollten bei dem Versuch mitwirken, den Flüchtling zu einer Rückkehr in die DDR zu bewegen. Auch IM Anwerbungen erfolgten unter diesem Druck.

Informationen, die auf Fluchtabsichten hindeuteten, oder Meldungen, die Fluchtversuche, erfolgreiche "Grenzdurchbrüche" oder Sicherheitslücken im Grenzsicherungssystem betrafen, waren dem MfS von den, wie es hieß – "Partnern des Zusammenwirkens" (POZW) – unmittelbar mitzuteilen und mit ihnen zu beraten. Auch im Vorfeld militärischer Planungen z. B. bei der Zusammensetzung von Grenzposten oder beim mehrstufigen Auswahlverfahren zukünftiger Grenzsoldaten und Kader war das MfS nicht nur beratend eingebunden, wie die Aufgabenbreite der Dienstanweisungen 7/71 und 7/84 verdeutlicht.

Seit 1963 wurde die Zusammenarbeit bei der Unterbindung von Fluchten zwischen dem MfS, dem Ministerium für Nationale Verteidigung und ab 1968 mit dem Ministerium des Innern durch vertrauliche inner- und interministerielle Vereinbarungen fixiert. Die innerhalb der Grenztruppen für die Umsetzung und Kontrolle der Vereinbarungen sowie für die Abwehrarbeit innerhalb der Truppen verantwortliche sog. Verwaltung 2000 (ab 1985: der Bereich 2000) setzte sich ausschließlich aus Mitarbeitern der Hauptabteilung I zusammen. Diese waren in den Uniformen der jeweiligen Militäreinheit getarnt und vorrangig in deren Stäben eingesetzt, ohne jedoch der Befehlsgewalt der NVA bzw. Grenztruppen zu unterliegen.

Eine Hauptaufgabe war die permanente Kontrolle der politischideologischen Zuverlässigkeit, um frühzeitig jegliche Hinweise auf politische Abweichungen oder beabsichtigte Fluchten zu entdecken und zu verhindern. Präventiv, gerade aber auch nach Fluchtversuchen wurde nach Schwachstellen im Grenzsicherungssystem gefahndet und auf deren Beseitigung gedrängt.

Auch an den Grenzübergangsstellen (Güst) war das MfS federführend im Einsatz. Mit dem Minister Befehl 446/62 war die Arbeitsgruppe "Passkontrolle und Fahndung" gebildet worden. Spätestens ab 1964 übernahmen mit dem Befehl 40/64 MfS-Mitarbeiter der späteren Pass- und Kontrolleinheiten der Hauptabteilung VI in Uniformen der Grenztruppen vollständig die Kontrolle der Ein- und Ausreisen an den Güst. Nicht zuletzt sollten so Fluchtversuche z. B. mittels Passfälschungen oder Personenschleusungen in Fahrzeugen verhindert und die Einhaltung der Transitregelungen gesichert werden.

Mit dem Befehl 1/75 entstanden die Zentrale Koordinierungsgruppe und die Bezirkskoordinierungsgruppen. Laut Aufgabenbeschreibung bestand ihr Auftrag u. a. in der "Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung des ungesetzlichen Verlassens der DDR" und in der Bekämpfung des "staatsfeindlichen Menschenhandels", also der Unterbindung von Fluchthilfe. Neben den Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Flucht und Übersiedlung hatten sie vor allem die zahlreichen Berichte der einzelnen Diensteinheiten über das Fluchtgeschehen und die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen zu analysieren.

Das besondere Augenmerk lag auf der Bekämpfung der spektakulären Fluchtabsichten z. B. mit Flugkörpern, mit schwerer Verkehrstechnik oder den Fluchtversuchen unter Anwendung von Gewalt wie Flugzeugentführungen und Geiselnahmen. Diese oblagen ansonsten der Hauptabteilung XXII.

Mit der Dienstanweisung 10/81 verdeutlichte der Minister in Erweiterung seiner Dienstanweisung 10/66 erneut, dass die Verhinderung von Republikfluchten zentrale Aufgabe aller Diensteinheiten des MfS sei. Für jede Diensteinheit wurden das bereits bestehende spezifische Aufgabenfeld konkretisiert, persönliche Verantwortungen benannt, verbindliche Formen der gegenseitigen Informations- und Kooperationsbeziehungen innerhalb des MfS verfeinert sowie differenzierte Beratungs- und Berichtspflichten erweitert.

Zusätzlich zu den Grenzbeauftragten des MfS, die bereits in der Mitte der 60er Jahre zunächst auf der Linie VII installiert und durch Befehl 2/86 mit erweiterten Aufgaben der Hauptabteilung I unterstellt wurden, wurden zur vorbeugenden Verhinderung von Fluchten in den 80er Jahren ständige Kommissionen für Ordnung und Sicherheit bei den betreffenden kommunalen Institutionen gebildet, die mit dem MfS, speziell deren Grenzbeauftragten, unmittelbar zusammenwirkten und u. a. regelmäßig gemeinsame Grenzbegehungen durchführten, bei denen vermeintliche Sicherheitslücken behoben werden sollten.

Die Grenzbeauftragten sollten auch das "gesellschaftliche" Potenzial – vor allem das der freiwilligen Helfer der Grenztruppen und der Grenzbevölkerung – zur aktiven Mitwirkung an der weit bis ins Hinterland gestaffelten Grenzsicherung mobilisieren. Diese war mit dem Abbau der Minen Ende 1985 eingeführt worden und führte zur Festnahme der meisten Flüchtlinge, bevor diese überhaupt das Grenzgebiet erreichen konnten. Schließlich war das MfS auch maßgeblich in die "politischideologische Arbeit" zur vorbeugenden "Bekämpfung von Flucht und ständiger Ausreise" involviert.

Literatur

- Eisenfeld, Bernd: Die Ausreisebewegung – eine Erscheinungsform widerständigen Verhaltens. In: Poppe, Ulrike; Eckert, Rainer; Kowalczuk, Ilko- Sascha (Hg.): Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR. Berlin 1995, S. 192-223;

- Gehrmann, Manfred: Die Überwindung des "Eisernen Vorhangs". Die Abwanderung aus der DDR in die Bundesrepublik und West-Berlin als innerdeutsches Migranten- Netzwerk. Berlin 2009.

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

-

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Arbeitsgruppe (AG)

-

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder dessen Stellvertreter direkt angeleitet und durch militärische Einzelleiter geführt wurde. Die weiter untergliederten AG prägten Linien aus (z. B. Zentrale Arbeitsgruppe Geheimnisschutz – ZAGG) oder blieben auf die Zentrale beschränkt (z. B. AG XVII). Die monothematischen Zuständigkeiten konnten operative Verantwortung und Federführung einschließen. AG wird auch als Bezeichnung einer nichtstrukturellen Organisationsform oder unselbständigen Untergliederungsebene im MfS verwendet.

- Arbeitsgruppe (AG)

-

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder dessen Stellvertreter direkt angeleitet und durch militärische Einzelleiter geführt wurde. Die weiter untergliederten AG prägten Linien aus (z. B. Zentrale Arbeitsgruppe Geheimnisschutz – ZAGG) oder blieben auf die Zentrale beschränkt (z. B. AG XVII). Die monothematischen Zuständigkeiten konnten operative Verantwortung und Federführung einschließen. AG wird auch als Bezeichnung einer nichtstrukturellen Organisationsform oder unselbständigen Untergliederungsebene im MfS verwendet.

- Arbeitsgruppe des Ministers (AGM)

-

Die Arbeitsgruppe des Ministers (AGM) war eine 1960/61 aus dem Büro der Leitung herausgelöste Arbeitsgruppe für die Koordinierung der für den Mobilisierungsfall notwendigen Maßnahmen. Ihr oblagen

- die federführende Verantwortung für alle Aufgaben der Mobilmachungsarbeit und -planung im MfS,

- Planungs- und Koordinierungsaufgaben zur Sicherung der DDR sowie über bestimmte Zeiträume die Einrichtung und Wartung von Schutzbauten mit zentraler Bedeutung (Programm "Filigran", AGM/B),

- die Vorbereitung "spezifisch-operativer Maßnahmen", einschließlich Planungen hinsichtlich Verhaftung, Internierung und Isolierung politischer Gegner der SED

- die Erarbeitung und Bereitstellung von Dokumenten zur Unterstützung der Tätigkeit des Ministers im Nationalen Verteidigungsrat,

- die Ausbildung und der Einsatz von Spezialkräften für Sondereinsätze (AGM/S),

- die Organisation und Durchführung der Stabsdienstausbildung im MfS sowie

- die Durchführung von Sonderaufgaben (Sportpolitik, Staatsjagdgebiete).

Die AGM war eingebunden in die bi- und multilaterale Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane der sozialistischen Länder. Hierfür setzte die Vertretung des KGB beim MfS einen Verbindungsoffizier bei der AGM ein. Leiter der AGM waren 1960/61–1975 Alfred Karl Scholz, 1980–1987 Otto Geisler, 1987–1989 Erich Rümmler. Die AGM hatte 1961 8, 1970 34, 1980 48 und 1989 692 Mitarbeiter. In den BV übernahmen AGL analoge Funktionen.

- Arbeitsgruppe des Ministers (AGM)

-

Die Arbeitsgruppe des Ministers (AGM) war eine 1960/61 aus dem Büro der Leitung herausgelöste Arbeitsgruppe für die Koordinierung der für den Mobilisierungsfall notwendigen Maßnahmen. Ihr oblagen

- die federführende Verantwortung für alle Aufgaben der Mobilmachungsarbeit und -planung im MfS,

- Planungs- und Koordinierungsaufgaben zur Sicherung der DDR sowie über bestimmte Zeiträume die Einrichtung und Wartung von Schutzbauten mit zentraler Bedeutung (Programm "Filigran", AGM/B),

- die Vorbereitung "spezifisch-operativer Maßnahmen", einschließlich Planungen hinsichtlich Verhaftung, Internierung und Isolierung politischer Gegner der SED

- die Erarbeitung und Bereitstellung von Dokumenten zur Unterstützung der Tätigkeit des Ministers im Nationalen Verteidigungsrat,

- die Ausbildung und der Einsatz von Spezialkräften für Sondereinsätze (AGM/S),

- die Organisation und Durchführung der Stabsdienstausbildung im MfS sowie

- die Durchführung von Sonderaufgaben (Sportpolitik, Staatsjagdgebiete).

Die AGM war eingebunden in die bi- und multilaterale Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane der sozialistischen Länder. Hierfür setzte die Vertretung des KGB beim MfS einen Verbindungsoffizier bei der AGM ein. Leiter der AGM waren 1960/61–1975 Alfred Karl Scholz, 1980–1987 Otto Geisler, 1987–1989 Erich Rümmler. Die AGM hatte 1961 8, 1970 34, 1980 48 und 1989 692 Mitarbeiter. In den BV übernahmen AGL analoge Funktionen.

- Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG)

-

Die Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG) entstand 1975 durch Übernahme von Aufgaben verschiedener Diensteinheiten, insbesondere von HA VI und HA XX/5. Aufgaben: zentrale Koordinierung des Vorgehens des MfS im Zusammenhang mit Übersiedlungen in die Bundesrepublik Deutschland, nach Westberlin bzw. das nichtsozialistische Ausland, einschließlich der Versuche des Zurückdrängens von Ausreiseanträgen bzw. zur Verhinderung des Verlassens der DDR und zur Bekämpfung des sog. staatsfeindlichen Menschenhandels bis hin zur Mitwirkung an den Entscheidungen in Ausreisefällen.

- Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG)

-

Die Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG) entstand 1975 durch Übernahme von Aufgaben verschiedener Diensteinheiten, insbesondere von HA VI und HA XX/5. Aufgaben: zentrale Koordinierung des Vorgehens des MfS im Zusammenhang mit Übersiedlungen in die Bundesrepublik Deutschland, nach Westberlin bzw. das nichtsozialistische Ausland, einschließlich der Versuche des Zurückdrängens von Ausreiseanträgen bzw. zur Verhinderung des Verlassens der DDR und zur Bekämpfung des sog. staatsfeindlichen Menschenhandels bis hin zur Mitwirkung an den Entscheidungen in Ausreisefällen.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- AGM

- Arbeitsgruppe des Ministers

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZKG

- Zentrale Koordinierungsgruppe

- Inhaltsverzeichnis